当院は2024年3月1日に創立100周年を迎えました。

この間、神戸市の基幹病院として「市民の生命と健康を守るため、患者中心の質の高い医療を安全に提供する」という基本理念のもと、「断らない救急医療」と「高度先端医療」の実践に取り組んでいます。

中央市民病院看護部は、「患者さん中心のケア」「科学的根拠に基づいた実践」を大切にしてきました。ここ数年は、特に、重症新型コロナウイルス感染症患者さんの受け入れを看護職員一丸となって行ってきました。状況が変化する中、すべての職員が柔軟に対応し、今まで大切にしてきた患者さん中心のケアや科学的根拠に基づいた実践を、患者さん一人ひとりにきちんと提供できたことは誇りです。また、この災害ともいえる状況は、多職種との連携や合同でのカンファレンスの重要性を再認識させられる機会となりました。

多職種と協働しながら、看護職の果たす役割をしっかりと考え、患者さん一人一人を支援していきたいと思います。

これからも、私たちは、専門職として日々研鑽し、常に患者さんの信頼が得られる看護を提供していきたいと思います。

〈看護部の理念〉

豊かな感性と高度な専門的知識と技術をもって患者中心の質の高い看護を提供する。

〈看護部の方針〉

- 患者を全人的に捉え生活の質を考えたケアを提供する

- 科学的根拠に基づいた実践を行う

- チーム医療を推進し看護が果たすべき役割を実践する

- 地域の医療・保健・福祉との継続した医療サービスに貢献する

- 自己研鑽し自律した職業人を目指す

- 職員がお互いを大切に思い活き活きと働ける環境をつくる

副院長兼看護部長 藤原 のり子

看護部について

病棟部門

病棟部門は、本館3~9階・南館5階に20の病棟があり、担当診療科と全科救急患者を受け入れています。

中央管理部門

中央部門は、4階に手術部、集中治療部があります。手術部も24時間体制で緊急手術に対応しています

外来部門

2階にA・B・Cの3ブロックがあり、34診療科が紹介も含め原則予約制外来を行なっています。生理検査室や採血・一般撮影室なども外来周囲に設置され、患者さんは「院内呼出し携帯端末」の案内表示で受診から会計までが行なわれます。また、外来化学療法センターがあります。

救急・放射線科部門

救急部は1階に外来と病棟を持ち、放射線科は1階と2階に検査・治療室をもっています。救急・放射線部門は、協力して救急医療を担っています。

地域医療部門

2階には患者総合支援センター、入院前準備センターがあり、地域連携を図っています。MSW、事務職員と協働し、主として退院調整の役割を担っています。

看護部の活動は6つの委員会によって構成・運営されています。

各看護部委員会、リンクナース会などの活動や院内教育を通して、看護師全体の知識、技術を向上させ、患者さんのケアに還元できるようにしています。

総務委員会

患者さんの最も近いところで働く看護師は、感染対策や接遇マナーの面からも身だしなみを整えることを求められています。常に見られていることを意識して、好感のもてる看護師になれるよう支援しています。

主な活動

- 身だしなみの自己チェック・他者チェック

- 接遇マナー向上の促進

- 職員共有スペースや共有備品の整理整頓

教育委員会

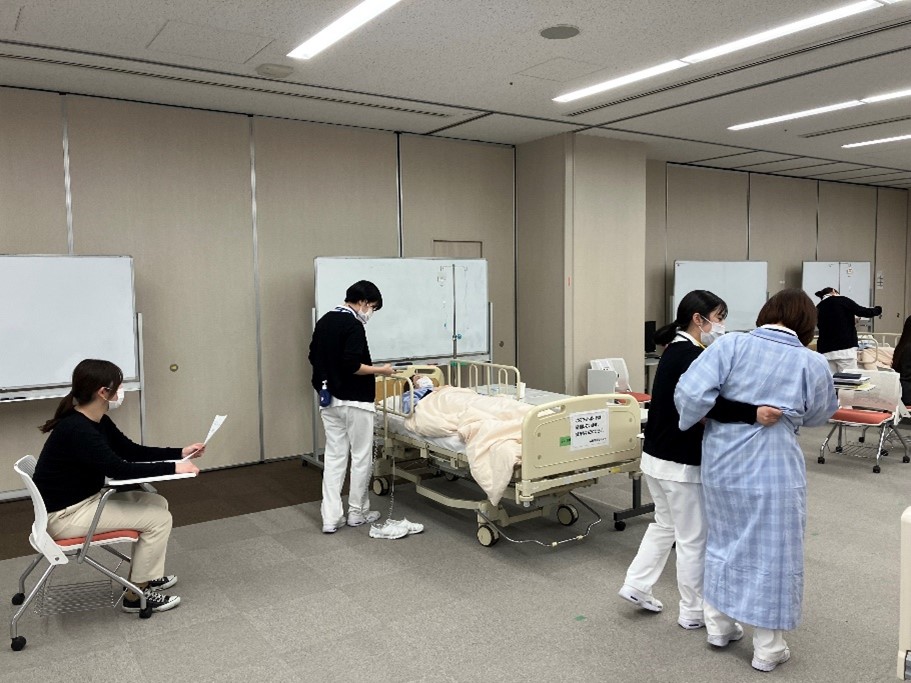

看護職員に対し、院内・院外のさまざまな学習の機会を提供しています。職員一人ひとりがキャリアデザインに応じた学習ができるように、新規採用者から卒後3年目までの基礎研修だけでなく、認定看護師や専門看護師をはじめとする高い専門性をもった看護師の企画による専門研修を行っています。また、大学や大学院への進学等の能力向上やキャリア開発を支援する機会や院外研修へ参加する機会も提供しています。

安全対策委員会・セーフティーマネージメントナース会

看護部安全対策委員会は、セーフティマネジメントナース会と協働して活動を行っています。ナース会のメンバーは各部署から選出され、部署の安全推進活動に取り組んでいます。チーム力を高め、安全な職場風土を醸成し、安全な医療・看護が提供できるよう活動していきます。

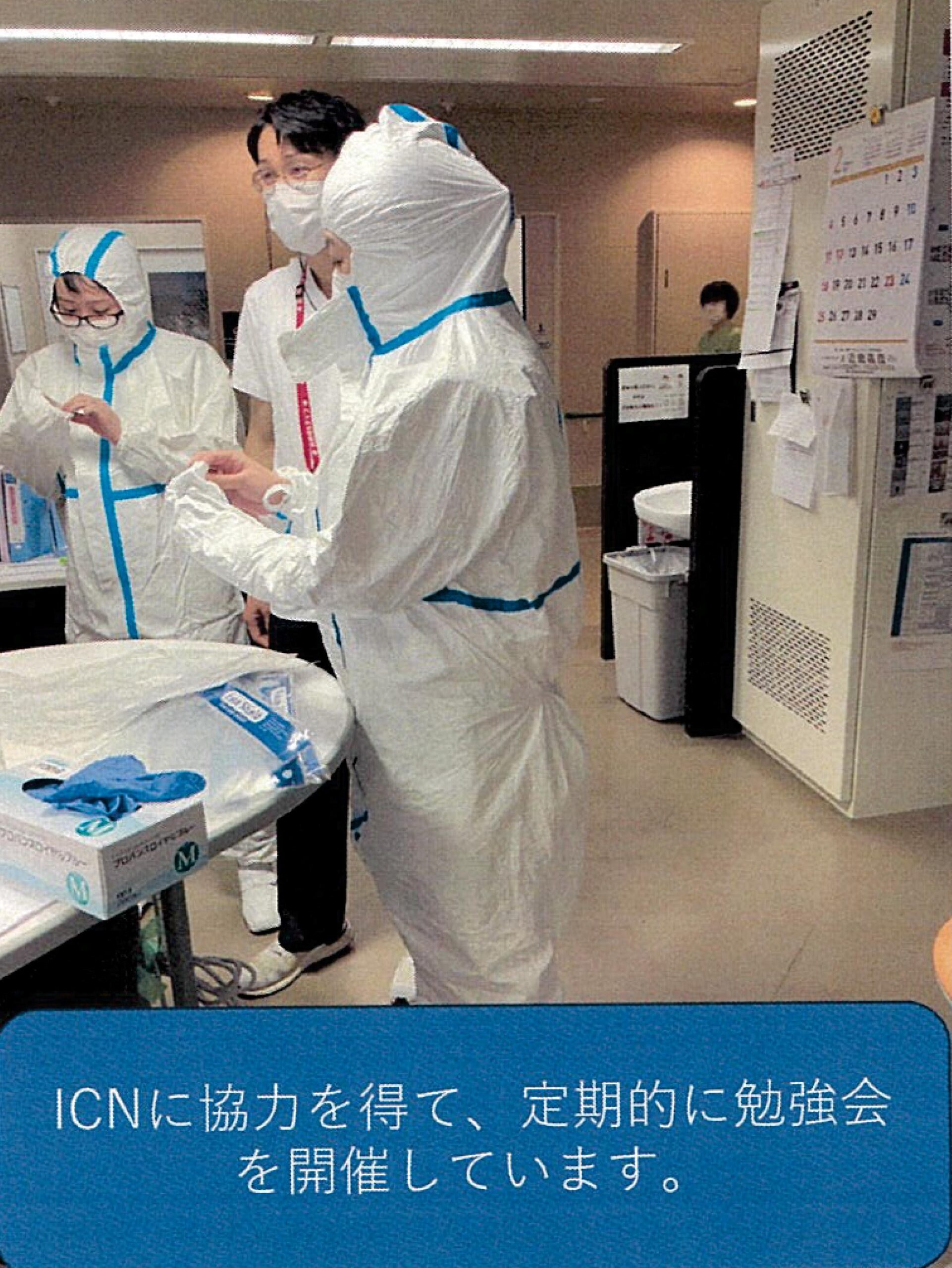

感染対策委員会

看護部感染対策委員会は、全部署のリンクナースとともに院内の感染防止対策を実践・推進しています。

- リンクナースを通して院内全体の感染防止の知識・技術のレベルアップ

- 感染防止のための看護手順の検討

- 院内の安全な環境について評価・改善

- 針刺し・切創等防止対策の実施と評価

- サーベイランスの実施、評価、フィードバック

各部署から選出された委員は、各部署で患者を感染から守るため手指衛生の遵守率アップ、アルコール使用量増加に向けて日々活動しています。

看護情報・調査委員会

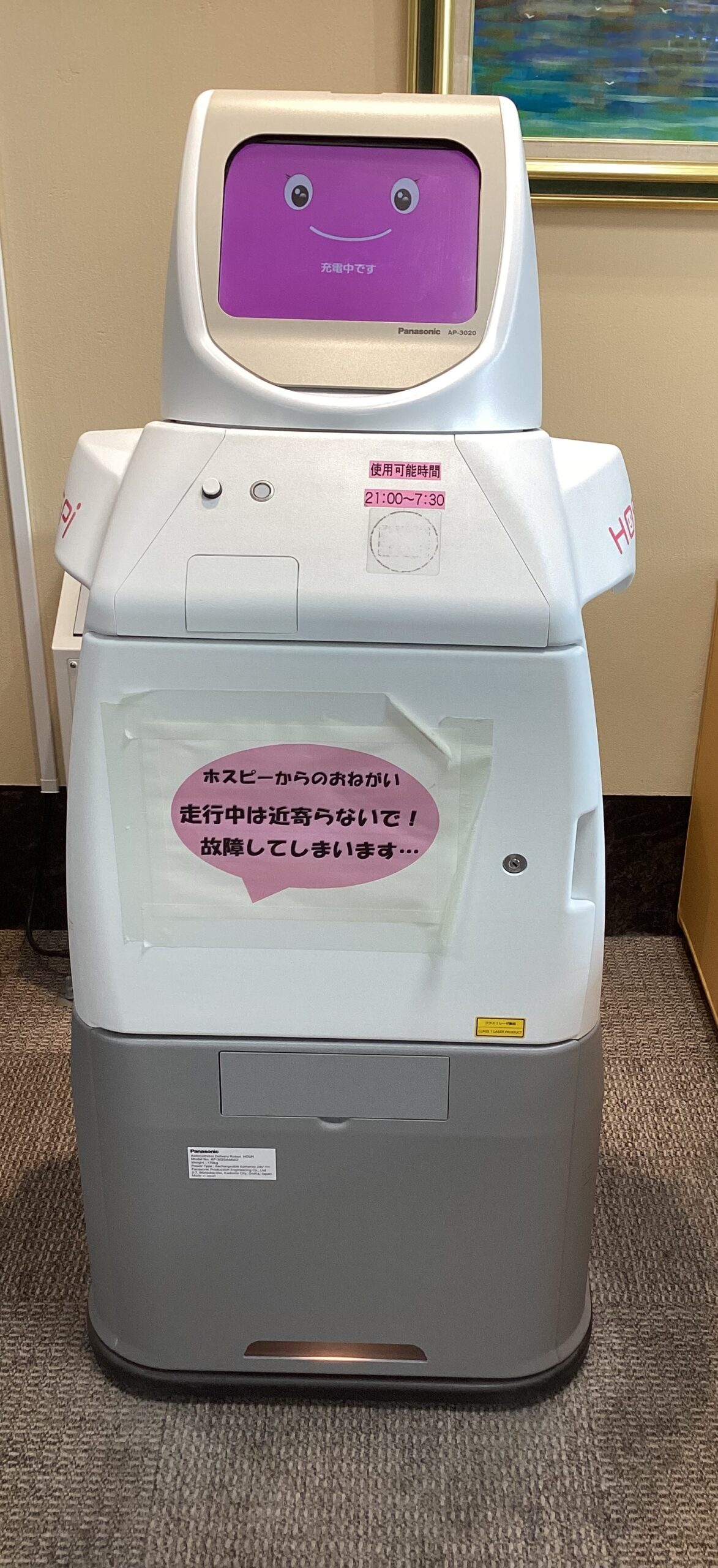

看護関連の各部署の現状がわかるようにデータを提示したり、提案を行っています。また、院内のIT化に伴い、看護師の業務改善に関わることを検討、推進しています。看護情報に関わる電子機器の管理も行っています。

主な活動

- 看護必要度の量的、質的監査、データ提出の準備、診療報酬に関わることの提案

- 情報伝達システムの整備、看護情報の効率的な記録方法の検討

- 電子カルテなどの電子機器の管理

看護の質向上委員会

看護を安全に実践するためのマニュアル整備や検討に取り組んでいます。

主な活動

- 看護基準の作成と整理、標準看護計画の見直し

- ナーシングスキル(当院の看護手順)の更新と改訂

- 看護提供方式に関すること

高度急性期医療を提供するために、多くの集中治療部門やハイケアユニットを持っています。看護師配置は一般病棟 7対1、重症部門は2対1、ハイケアユニットは4対1など様々な体制をとっています。また総合周産期母子医療センターとして、MFICU(母体・胎児集中治療室)も備えており、NICU(新生児集中治療室)とも連携しています。また救命救急医療センターとして、安心して治療を受けてもらえるように、映像医学・放射線科部門や手術室では365日24時間の緊急検査・治療、緊急手術などにも対応できる体制をとっています。

職場紹介

外来部門

Aブロック

整形外科

当院の整形外科は、膝・股関節などの手術、指の断裂の再接着、脊椎の手術、骨折の手術などを行っています。また、交通事故や労務災害による救急搬送の患者さんも多く、適切な治療や手術を行い早期に社会復帰を目指した支援を行っています。最近では、骨粗鬆症などの方が家庭で注射をする治療ができるようになってきました。看護師はそのような患者さんが安心して治療できるように薬物療法に加え、運動療法、食事療法についての指導も行っています。

形成外科

やけどや鼻骨などの顔面骨の骨折、けがの後遺症などの患者さん治療や手術を行っています。やけどの患者さんは子供が多く、ガーゼ交換の時には不安が軽減できるように努めています。

精神・神経科

精神・神経科では「認知症外来」を開設しています。超高齢化社会を反映し患者数は増加の傾向をたどっています。医師は認知症の早期発見のための心理テストや画像検査などから診断結果を丁寧に説明し、看護師は生活指導や社会資源の案内などを行い在宅での生活を支えています。

歯科口腔外科

歯科口腔外科は親知らずの抜歯やかみ合わせの改善のための手術など口腔外科の治療を行っています。歯科衛生士は看護師と連携し、当院で手術や治療を受ける患者さんのお口の衛生管理を行っています。お口のケアをとおして誤嚥性肺炎の予防やがん治療によるお口のトラブルを軽減を目的に患者さんをサポートしています。

中央処置室

輸血や様々な点滴・注射などに加え、胸水・腹水穿刺、胃ろう(PEG)交換、自己血貯血などの処置や骨髄穿刺、甲状腺バイオプシーなどの検査も行っています。患者さんにとって必要な検査・治療は、苦痛や副作用を伴うことがあります。私たち看護師は、安全に安心して受けていただくようにきめ細やかに観察し配慮しています。

また患者さんやご家族は、診察室で医師に聞けなかった疑問や不安な思いを処置や注射の時話されることも少なくありません。そのような時は、思いを聞き各診療科の看護師と連携して、患者さんやご家族が納得できるように支援しています。

患者さんが安心して外来で処置や治療を受けることができ、退室されるときはホッとした気持ちで帰宅していただけるように看護を行っています。

外来化学療法センターでは、安心して通院治療を受けていただけるように支援しています。

初めて治療を受ける患者さんには薬剤師、看護師が連携して治療の流れや日常生活上の注意点、副作用やその対処方法についてお話します。その後も治療を重ねる中での気がかりや不安を少なくでき、患者さんがその人らしく生活していけるように様々な支援をしています。通院治療患者さんを対象とした副作用に関する電話相談はその一つです。

その他にも、在宅用持続注入ポンプの針を自宅で抜針する患者さん、ご家族の方々に向けた動画配信をしています。自宅での手技についていつでも何回でも見ることができ、安心して自宅で抜針できると患者さんからよい評価をいただいています。対象の治療を受けられる方は是非ご利用ください。

外来化学療法センターでは患者さんが可能な限り治療前と変わらない生活を送ることができ、「これなら治療を続けていくことができそう」と思っていただけるように、腫瘍内科をはじめとする各診療科、薬剤部、院内の各部署と連携をとりながら看護を提供し、患者さんやご家族の支援をこれからも行っていきたいと考えています。

がんセンター外来

がんセンターは、平成25年4月に、専門性が高いがん治療に対応するために導入された『臓器別ユニット』です。消化器内科、外科、呼吸器内科、呼吸器外科、血液内科、乳腺外科、腫瘍内科、緩和ケア内科、放射線治療科で構成され、適宜連携しあいながら診療にあたっています。

がんセンターの目標は、地域医療と連携・協働により、地域で完結できる高度がん医療を提供することです。治療方針を決めるにあたり、医療チーム一同で、患者さんの背景も考慮しながら、一人ひとりにとっての最良を考え、患者さん自身が納得いく選択をしていただけるように支援しています。また、がんになっても、安心して自分らしい生活を続けていただけるよう、必要に応じて地域医療とも連携をしながら、サポートをしています。

婦人科

2階婦人科外来では、良性・悪性の婦人科疾患と子宮外妊娠や胎児死亡などの疾病の患者さんを診察し、妊娠・分娩の方は3階の産科で診療しています。悪性腫瘍治療では、手術・放射線治療、がん薬物療法といった選択肢があります。個々の患者さんが自分に適した治療を選択し、治療が完遂できるよう入院病棟や各種治療部門と連携して支援をおこなっています。良性疾患の中でも子宮筋腫は手術前のホルモン治療や妊孕性温存等の手術前後の情報提供や体調管理の相談など行っています。

診療介助は女性看護師が行い、内診などの緊張の強い診察・検査には少しでもリラックスしていただけるよう心配りにつとめております。

泌尿器科

泌尿器科で対応している主な疾患には、前立腺肥大、前立腺がん、膀胱がん、腎臓がんなどがあり、疾患や症状、年齢に応じて手術、抗がん剤治療、放射線治療、ホルモン療法を行っています。泌尿器科では比較的高齢の方が多いため、症状や現在困っていることなどを、時間をかけて伺うようにしています。

前立腺がんの治療では、ロボット手術、IMRT(放射線治療)、密封小線源治療(体内放射線治療)、ホルモン療法などを行っています。患者さんが病期とQOLを考えて治療選択ができるよう情報提供や様々な説明を行なっています。当院での急性期治療が終われば、お住まいに近い病院・診療所と連携して長期にわたり経過観察、加療を行っていただけるようにも支援しています。

泌尿器特有の症状である排尿障害のある患者さんには、外来で間欠的自己導尿の指導や尿道カテーテルの交換などを行っています。ご自宅での様子を伺いながら、排尿ケアが患者さん自身やご家族で円滑にできるように、また安心して自宅で生活していただけるように十分な説明・対応を心がけています。

心臓センター(循環器内科・心臓外科)

心臓センターでは、狭心症や心筋梗塞・心臓手術後、心不全などで心臓リハビリテーションを受けられた患者さんに対し、病気の自己管理ができることを目標に継続的サポートを行っています。外来診察後に退院後の体調確認や自宅での管理状況等についてお伺いし、どうすれば再発・再入院予防ができるかを話し合っています。病気を管理することは生命予後にも影響してきます。少しでも健康的な生活が送れるような支援ができればと考えています。

脳神経センター(脳神経内科・脳神経外科)

脳神経センターでは脳神経外科・脳神経内科の患者さんを診療しています。脳神経外科は、脳動脈瘤、脳腫瘍、脳動脈奇形などの疾患に対応しており、手術を目的に受診された方は、「頭を手術する」という大きな不安を抱えての受診となります。入院前準備センターに患者さんの情報を提供し少しでも安心して手術を受けていただけるよう心掛けています。脳神経内科では、徐々に症状が進行していく筋萎縮性硬化症(ALS)などの神経難病の患者さんとその家族の方々が、その人らしく過ごしていただく事を目的に医師、地域医療センターの退院調整看護師のみでなく地域の訪問看護師と連携をとり療養上の生活指導・相談を行っています。

外来で継続して患者さんとそのご家族が、在宅で安心して、快適に過ごすことができる様に支援しています。

感覚器センター(耳鼻咽喉科・頭頸部外科・眼科)

耳鼻咽喉科・頭頚部外科は、直接呼吸や食事や発声の障害に繋がる疾患も多く、手術や放射線などの治療後に生活が大きく変化することがあります。治療後の患者さんがスムーズに日常生活に戻れるよう受診のたびに声をかけ、困っていることがないか確認し生活面の支援をおこなっています。

眼科は検査機器も多く、暗室もあるため、見えにくい方への誘導を行っています。入院中の眼の症状がある患者さんに安心して診察を受けていただけるようにサポートしています。

皮膚科

蕁麻疹・褥瘡・水虫・化学療法の副作用など皮膚の病気に関するものを診ています。外科的な傷の処置(例えば巻き爪の処置・壊死を起こしそうな指の処置など)や軟膏を用いた処置を行っています。最近は、アレルギー疾患や生活習慣病に付随した患者さんが増加しアレルギーの負荷試験も実施しています。看護師は家庭でのケアができるように細やかな指導を心がけています。

病棟部門

救急外来

救急外来を受診された全患者さんの緊急度の判断と診療の優先順位を決定する看護師(トリアージナース)の育成や、病院前救護を担うDr car看護師、災害支援ナース、DMATの育成にも力を入れています。神戸市消防や他院の救命センターと定期的な合同訓練やカンファレンスなど行い、地域との連携を図っています。

緊迫する現場だからこそ、患者さんとご家族の想いに寄り添う看護を目指しています。患者さんに安心・安全に看護を提供できるよう、シミュレーションや症例検討などを行い知識・技術の向上に努めています。

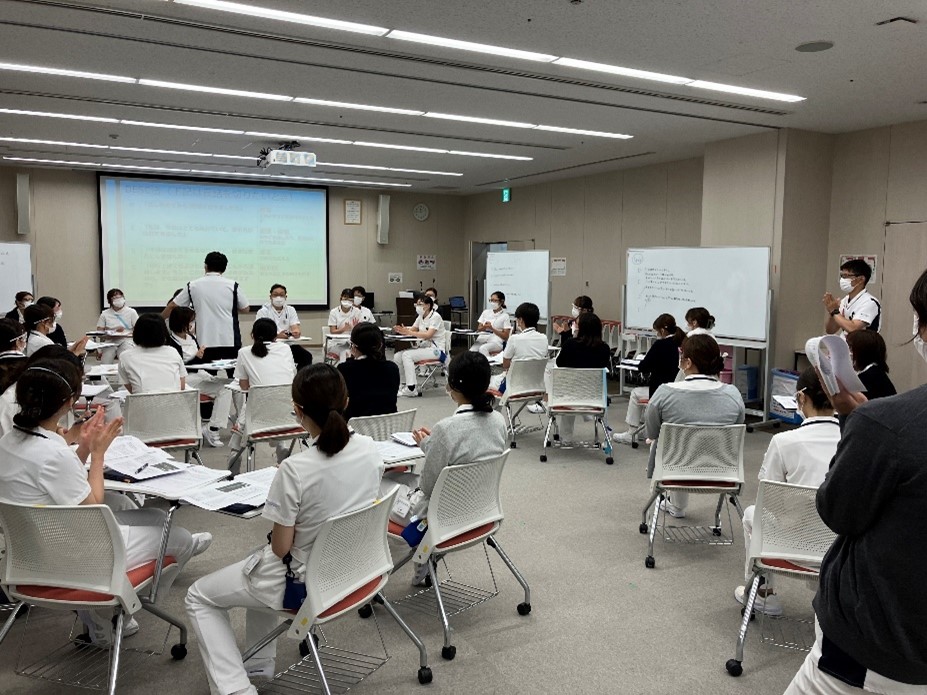

救急病棟・第2救急病棟

救急病棟は全32床、第2救急病棟は全8床で、24時間365日、疾患や年齢・診療科や重傷度を問わず様々な急性期入院を受け入れています。緊急入院される患者さんやご家族が安心して入院生活が送れるよう、医師・看護師・薬剤師・理学療法士、医療ソーシャルワーカーなどチームで診療に当たっています。『安全、且つ質の高い看護の提供』を目指し、チーム活動や勉強会などで知識・技術の向上を図っています。

MPU病棟

救命救急センターを受診される患者さんの中には精神科治療を必要とされる方も少なくありません。MPU(精神科身体合併症病棟)では身体科の医師や精神科医をはじめ他職種と連携し、患者さん一人一人を大切にした質の高い医療サービスの提供を目指しています。MPUで働く看護師は「体と心を看れる看護師」を目指し、救急部門のスタッフやリエゾン看護師などと協力し勉強会を開催し、精神科・身体科看護の質の向上に努めています。

救急部所属看護師は100名以上で、チームワークが図れるよう様々な活動が定期的にあります。また、不安や心配事があれば親身に相談に乗ってくれる先輩も沢山居ます。変化の多い毎日ですが、それを乗り切るチームだからこそ絆は深く強いです。

EICU・CCUは、救急センター内にある集中治療室です。昼夜を問わず重症な患者さんが搬送されてきます。重篤な患者さんが多く、スタッフ一同で回復につながる高度・先端医療と看護の提供を目指しています。部署の対象疾患は、多発外傷、重症呼吸不全、循環器疾患、脳神経疾患など多岐に渡ります。また、重症呼吸不全の中でも体外式膜型人工肺の治療が行えるECMOセンターとしても機能しています。

部署で大切にしていることは、多職種との協働・連携です。医師はもちろんのこと、理学療法士、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技士など、さまざまな職種の立場から患者さんの状態を把握し、よりよい治療が行えるようにチーム医療に取り組んでいます。

3階東病棟は産婦人科病棟です

当院は2013年4月から総合周産期母子医療センターの認定を受けています。神戸市のみならず、兵庫県の基幹病院として、また3次救急病院として各科と連携し、正常妊娠から合併症妊娠、切迫早産や産後出血など妊産褥婦を積極的に受け入れています。産婦人科病棟に加えMFICU(母体・胎児集中治療室)も備えており、NICU(新生児集中治療室)とも連携しながら日々お母さんと赤ちゃんの命に向き合っています。

緊急帝王切開や超緊急帝王切開、死戦期帝王切開にも対応しているため、日頃から勉強会やシミュレーションなども行っています。また、NCPRやJ-CMELS、ALSOをはじめとする研修会にも積極的に参加しています。

病棟だけではなく産科外来も担当しているため、助産師外来や妊婦相談、授乳相談、2週間健診、1ヶ月健診を通して妊娠中から産後まで一貫したケアに関わることができることが強みです。

また、当院は母乳育児を推奨しており、IBCLC(国際認定ラクテーション・コンサルタント:母乳育児がうまくいくための支援に必要な一定水準以上の技術・知識・心構えを持つヘルスケア提供者)のスタッフを中心に母乳育児についても力を入れています。

当病棟には婦人科の患者様も入院されています。婦人科疾患については、産婦人科医主催の勉強会を開催し、婦人科看護にも力を入れています。

また、一般的な看護技術をスタッフ全員が実施できるよう演習を行っています。

防災のための活動も積極的に行っています、非常時に患者様の安全を守れるよう、日頃から病棟全体で防災訓練や物品の点検、環境整備に取り組んでいます。

スタッフ紹介

現在、3階東病棟には40名以上の助産師と数名の看護師がいます。助産師を目指している看護師もいます。

アドバンス助産師から若手助産師・看護師と幅広い年齢層のスタッフがいます。途中入職したスタッフや子育て中のスタッフも多く、働き方も様々ですが、和気藹々とした雰囲気でお互いに協力し合いながらワークライフバランスを実現できる職場です。

3西病棟は新生児から15歳未満(中学生以下)の子どもを対象とした小児病棟です。

緊急入院となる急性期疾患や小児特有の慢性疾患、小児ぜんそくや食物アレルギーなどのアレルギー疾患、整形外科、耳鼻咽頭科などの手術目的の疾患の子どもを対象に、発達段階に応じた看護を行っています。

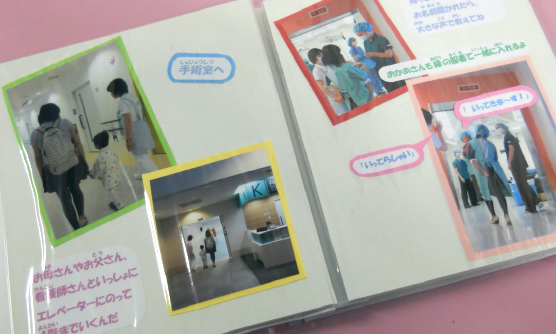

子どもが検査や処置を頑張るために

子どもの年齢に合わせてパンフレットや模型などの媒体を用いて検査や処置の説明を行い、子どもが理解してその検査や処置に臨めるようにかかわっています。また、家族の協力も得ながら、遊びを用いて気を紛らわせ、できるだけ不安や恐怖を最小限にできるようにかかわっています。

また、子どもが病気やけがで入院が必要となっても、入院前と変わらず成長発達が促進される環境を整えています。子どもの傍にいる家族の方も安心して子どもにかかわれるように、子どもと家族への看護に努めています。

入院中も子どもらしく過ごすために

小児病棟には病棟保育士が1名在籍しており、キッズガーデンでのラジオ体操や外遊び、プレイルームでの工作など、子どもの遊びを担っています。また、感染症などで病室から出られない子どもには、病室を訪問して遊びを提供しています。

プレイルームでは、ボランティアによるお話会や腹話術などが行われたり、年間を通して季節ごとのイベントを計画し、開催しています。

夏祭り

ハロウィン

クリスマス会

赤ちゃんが生まれてすぐは、状態が安定するように治療やケアを行います。安定化してきた後は、お父さん・お母さんと赤ちゃんの絆がより深まるように関わり、安心して退院できるようお手伝いしています。赤ちゃんは言葉を話すことはできませんが、様々なサインで訴えがあります。私たちは、このような赤ちゃんの「声」に耳を傾けることを大切にしています。

経験豊富なスタッフだけでなく若いスタッフも多く、家庭的な雰囲気のなかでも、向上心を持って日々お互い高め合いながら働いています。みんな和気あいあいとした楽しい職場です。

スタッフの声

- 1000g以下で生まれた小さな赤ちゃんが、大きくなってミルクをごくごく飲んで、退院していく姿を見ると、とてもやりがいを感じます。

- 急性期の病棟なので緊迫した場面もありますが、かわいらしい赤ちゃんに囲まれた、あたたかい雰囲気のある病棟です。

- 入職して分からないことも多くありましたが、勉強会や先輩のフォローで成長出来る病棟です。

4階東病棟は、腎臓内科を中心に、循環器内科・心臓血管外科・呼吸器内科・総合内科の患者さんが入院している病棟です。

腎不全治療のCAPD(腹膜透析)では、外来看護師と医師と一緒にカンファレンスを行っており、緊急時の電話相談にも対応するなど、指導・連携に力をいれています。また、慢性期疾患の患者さんには、パンフレットやビデオを利用しながら指導をおこない、患者さんが安心して退院できるように地域と連携しています。

病棟には様々な疾患をかかえた患者さんが入院されているため、手術や検査の援助に当たることが多く、沢山の知識と技術を習得できる病棟です。その分、多忙な日々ですが、やり甲斐のある毎日です。まだまだ不安な事も多いですが、先輩方が優しくサポートしてくれているのでとても働きやすいです。(2年目看護師)

4階西心臓センターは循環器内科・心臓血管外科の心血管系を中心とした病棟で、33床の一般病床と12床のC-HCU(Coronary=冠動脈疾患/Cardiac=心臓の High care unit=高度治療室)があります。

一般病床

一般病床では、循環器疾患の検査・内科および外科的な治療を行う患者さんへの看護や、心臓や血管の手術を控える患者さんの看護を行っています。また、急性期を過ぎた患者さんが、退院や転院に向けて病気への理解を深めるための指導やリハビリテーションを行うための援助をしています。

CHCU

C-HCUでは、CCU(循環器集中治療室)やG-ICU・G-HCU(周手術期集中治療室)での治療を経た、重症な患者さんを受け入れ、ベッドサイドでのモニタリングや人工呼吸器の管理など、急性期の状態にある患者さんの看護を行っています。C-HCUで回復した患者さんは4階西をはじめとした一般病棟へ転棟します。

心臓リハビリ室

日々の忙しい業務のなかでも、スタッフ同士が協力し合うことのできる職場で、スタッフは皆、笑顔で活気にあふれています。勉強会などのサポートもあり、循環器疾患の専門的な知識だけでなく、院内の様々な部署を経験した先輩から多くを学ぶことができます。

4西心臓センターは楽しくいきいきと働けるハートフルな職場です。

4階北病棟はG-ICU(general-intensive care unit集中治療室)8床、G-HCU(general-high care unit高度治療室)16床からなる病棟です。

G-ICU・G-HCUは麻酔科の医師が常駐し、看護師、臨床工学技士、理学療法士、栄養士、薬剤師などの多職種が連携してチーム医療を行っています。

G-ICUには主に心臓血管外科術後や食道癌術後、入院中病状が悪化し急変された患者さんなど呼吸・循環・代謝等の集中的な全身管理を必要とする重症な方が入室されます。

G-HCUはG-ICUと一般病棟の中間的な役割を担っており、ICUで病状が回復した方、全身麻酔手術後、病棟で術後の経過を看るのが困難な患者さんが入室されます。手術直後の麻酔覚醒への援助、異常の早期発見や合併症の予防に努め、いち早い回復に向けた看護援助を行っています。

当部署では、重症で回復に時間がかかる患者さんも多くいらっしゃいますが、そのような患者さんやご家族との関わり、超急性期の重症な時期を乗り越え元気に回復される患者さんとの関わりを通して、クリティカルケア領域における看護の魅力ややりがいを感じることができます。G-ICU・G-HCUで看護を行っていくには様々な知識や技術を必要としますが、部署でのOJT、教育プログラム、勉強会、学会参加・発表を通して看護を深め、日々の実践に活かしています。

5階東病棟は、歯科口腔外科、脳神経外科、脳神経内科、精神神経科、糖尿内分泌内科の混合病棟です。

当病棟に入院される各診療科の患者さんは・・・

- 歯科口腔外科は、主に顎変形症の手術、唾石摘出、口腔外科領域の腫瘍の手術

- 脳神経外科では、主に未破裂脳動脈瘤の外科手術・血管内治療、脳卒中、脳腫瘍の手術、頭部外傷

- 脳神経内科では、主に脳卒中、てんかん、パーキンソン病、ALS等の神経難病

- 精神神経科では、日常生活を送る中でストレスなどで疲れてしまったり、不眠になられたうつ病や双極性障害、不安神経症などの方の休息や環境調整、内服調整での入院

- 糖尿・内分泌内科では、主に糖尿病のコントロール入院、甲状腺腫瘍の手術、内分泌疾患の精密検査

など、多岐にわたっています。

当病棟の看護師は・・・

内科的治療、外科的治療、在宅調整、終末期看護など、患者さん一人一人の状態と生活に合わせた支援ができるよう多職種と連携しながら日々の看護に努めています。

5階西脳卒中センターは、SCU(Stroke Care Unit)12床、病棟33床からなり、主に脳出血、脳梗塞、くも膜下出血の患者さん、また未破裂動脈瘤や血管内手術などの治療を受けられる患者さんを看護しています。医師、看護師をはじめ、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、管理栄養士などと協働して、治療やケア、リハビリテーションを行っています。

脳卒中センター

当病棟では意識障害や麻痺のある患者さんが多く、状態に応じ少しでも患者さんの強みを引き出せるよう週2回、看護師だけでなくリハビリスタッフも交えながらカンファレンスで情報共有をし、看護ケアやリハビリテーションを行っています。

SCU

SCU(Stroke Care Unit)は脳卒中を発症された患者さんが入室する病棟です。脳卒中を起こしてしまったあとは適切に治療を行い、できるだけ早くからリハビリテーションを開始することが、その後の回復に影響すると言われています。

発症後間もないため、状態が不安定な患者さんが多いですが患者さんが合併症をおこすことなく急性期を乗り越えられるように治療や看護を行っています。また、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士と週3回カンファレンスを行い、患者さんが安全にリハビリテーションを受けられるよう協働しています。

5階南病棟では、医師、看護師、理学療法士、作業療法士、栄養士、薬剤師ともに患者さんが安全かつ安楽に医療を受けられるように、看護を提供しています。

退院後の生活を見据えた患者・家族支援ケアを大切にしています。入院前の患者さんの生活状況やご家族の思いを伺い、日々の看護に取り入れるようにしています。患者さんやご家族の思いに寄り添いつつ、入院前に生活されていた自宅や施設等で安全に生活が送れるよう院内の各医療チームや、患者総合支援部と連携し、在宅調整等を行っています。

看護師は、ペアナーシング看護提供方式を行っており、2人1組で患者を受け持ち、看護を提供しています。OJTを通して教育指導を行い、自己成長につなげています。

6階東病棟は、主に消化器外科・消化器内科・腫瘍内科・内分泌内科のがん患者さんを日々看護しています。外科は毎日手術を行い、内科は毎日内視鏡治療や血管造影などの手術を行い、内分泌内科は放射線ヨードを内服して、特殊な環境下で治療を行ったり、多種多様な患者さんに対応しています。また、緊急入院や緊急手術を受けた患者さんの受け入れや、救急病棟からの転棟も多く受け入れています。多忙な病棟ですが、患者さんそれぞれが立ち向かう苦痛の強い治療に対して、回復に向かうようにケアを行い、また一方では、全人的苦痛を持ちながら終生期を生きるがん患者さんの緩和ケアも行っています。

入院当初から、受持ち看護師が中心となり、患者さんが安心して、安楽に過ごせるように、日々のケアや身体的・精神的苦痛の緩和、退院後の生活の調整などを患者さん、ご家族と共に計画を立てて取り組んでいます。毎日カンファレンスを行い、スタッフ間の情報交換と情報共有に努め、統一した看護ケアが提供できるように努めています。また、専門看護師・認定看護師、各専門職チームにコンサルテーションを行ったり、コメディカルと連携を取りながら、患者さんを中心にチーム医療を行っています。

常に、患者さんの苦痛は何か、どう思っておられるのかと問いながら、看護を行っています。患者さんの笑顔につながることが、私たちの喜びであり、励みとなっています。

そんな6東の看護の一場面を紹介します。

常に患者さんに寄り添い、身体的にも精神的にも準備を進めて、術後はストーマケアが自立出来るよう、患者さんはもちろん、ご家族の方も一緒に練習しています。

チーム医療で、その人らしさを求める看護を目指しています。

6西病棟は、整形外科、婦人科、乳腺外科、膠原病・リウマチ内科、総合内科からなる混合病棟です。術前術後の急性期から、リハビリ期、慢性期まで多岐にわたる病態に対して看護を行っています。地域の病院へ転院する患者さんが多いため、地域連携室や理学療法士、管理栄養士、薬剤師と日頃からの話し合いを多くもち、チームで患者さんの医療を支えています。患者さんは女性や高齢者、認知症状のある方が多いため、少しでも季節を感じられるように病棟の壁の絵を季節ごとに張り替えたり、手作りのカレンダーやお誕生日カードを渡しています。不安やせん妄症状のある患者さんには、入院前からの情報を集め、その人にあった生活スタイルや思考に寄り添える看護を目指しています。

6西病棟の看護師とナースエイド(看護補助者)はベテランから新人まで揃っており、みんなで仲良く声をかけあいながら、患者さんが安全で快適に入院生活を送れるように看護を頑張っています。

7階東病棟は泌尿器科・呼吸器外科・呼吸器内科・脳神経内科・外科の混合病棟です。

患者さんは手術目的での入院が半数を占め、その他に化学療法、腎盂腎炎や尿路感染などの炎症疾患の治療や神経難病における在宅調整を目的に入院されています。

当病棟は、在院日数が短いことが特徴です。短い入院期間ですが、私たちは、多職種とコミュニケーションを密にとりながらひとりひとりの患者さんに合わせて支援することを大切にしています。

7西病棟は呼吸器内科・呼吸器外科・消化器内科・皮膚科・総合内科の患者さんが入院される病棟です。

慢性呼吸器疾患をお持ちの患者さんや急性呼吸不全の患者さん、化学療法や放射線治療を受けられる患者さんが、確実にそしてより安全・安楽に治療を受けていただけるよう、医師・薬剤師・看護師・理学療法士・作業療法士・栄養士・呼吸サポートチーム・緩和ケアチームなどが一丸となってサポートさせていただきます。また、がん化学療法看護認定看護師、がん看護専門看護師とも連携して、長期にわたる治療や療養生活をお手伝いさせていただきます。

退院後も病気とつき合いながら生活される患者さんも多くいらっしゃいますので、地域医療推進課とも協力し、患者さんやご家族に安心して退院していただける退院調整を行います。

8階東病棟は、血液内科・眼科の混合病棟です。その中でも血液疾患の患者さんが多くを占めており、急性白血病・悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・骨髄形成症候群などの疾患を有する患者さんへの看護が主体になっています。血液疾患は比較的年齢が若く、突然発症して治療に取り組んでいる患者さんが多いです。特に造血幹細胞移植治療は、身体面も精神面も強い苦痛が伴うため、毎週多職種でカンファレンスを行い、情報を共有しながら患者さんへの看護に取り組んでいます。平成26年12月からはLTFU(移植後フォローアップ)外来を立ち上げ、退院後の生活がよりよいものになるように支援をしています。

病棟には、移植に対応できるように無菌室が3室、準無菌室が9室配置されており、2021年からはCAR-T細胞療法も行っています。

長期治療が必要な患者さんが多いため、地域医療推進課とも協働し、入院から退院後の生活の安心までを見据えた看護が提供できることを心掛けて日々看護を行っています。

8階西病棟は、耳鼻咽喉科・頭頸部外科、整形外科、形成外科、総合内科の病棟です。

まずは私たちの得意な看護のお話を少し・・・

頭頸部外科では、声を失った患者様さんが少なくありません。個々に応じたコミュニケーションを選び、患者さんと一緒に確立していき、思いが表出できるように関わることを日々意識しています。手術前に手術後のイメージが持てるように、また患者さんの意思で手術に望めるようにとオリエンテーションを行っています。喉頭を摘出した患者さんも多くおられるため、気管切開孔管理に対しては、患者さんやご家族への指導も含めて、私たちは自信を持って看護しています。

笑顔こぼれる9東♪若さはじける9東♪癒しあふれる9東♪すべては患者さんのために・・・

9東病棟には、内視鏡を使った検査や治療を受ける患者さん、手術を受ける患者さん、化学療法を受ける患者さん、カテーテル検査を受ける患者さんというように、様々な患者さんが入院されてきます。その中で私たちがしていることを少しお話ししますと・・・

例えば、化学療法後に気分が悪くなり食事が進まない時、私たちは栄養士さんを交え情報交換し、今、食べやすいもの考え、少しでも患者さんの希望に添うように工夫してます。

また、入退院を繰り返す時や、治療が長期に渡る時、思うように回復しない時もそばで寄り添い精神面の支えになれるよう努力しています。

でも、手術を受けた後、痛みが続くのに、手術の翌日から「さぁ、歩きましょう!」とも言います。手術後の早期離床がその後の回復に深く関わっていることを知っているからです。

・・・『基本は優しく、でも時には厳しく、そして癒し系』

さらに入院時から退院後のことを考え関わり、必要な場合は退院支援看護師や地域医療センターと連携を取り、退院後の生活がスムーズに送れるように入院中から支援しています。

病棟の雰囲気としては、師長、主任の下、20代の元気のある若者たちを中堅どころがよく導き、ベテラン層がうまくまとめ、若さと元気と笑顔があふれる病棟となっています。忙しく働いているときでも、自然とお互いが声を掛け合い、助け合える雰囲気があります♪1年目、2年目教育に加え複数の看護学校の実習指導を熱心に行っていますが、厳しく指導をするというよりも、個性に合わせ暖かく、穏やかに実践しています。また、転職してきたスタッフも少なくないので、既卒者ならではの悩みにも共感できる環境です。

9階西病棟は、感染症科、呼吸器内科、血液内科、腫瘍内科、総合内科、整形外科を担当する病棟です。9階西病棟は感染症コア病棟であるため、1類感染症病床2床、2類感染症病床8床を有しています。感染症コア病棟という構造上の特殊性から個室が多いのが特徴です。

感染症患者さんでは、主に空気感染の患者さんの看護を行っています。感染経路別予防策を的確に実践し、自分自身はもちろん、院内の感染症拡大の防止に努めながらケアを提供しています。

緊急入院の患者さんも多く、多忙な毎日ですが、明るいスタッフ揃いで病棟はいつも活気に満ちています。看護に真面目なスタッフは、時には苦悩することもありますが、「患者さんのために何が必要か」を考えながら、日々の看護を行っています。

9階西病棟には看護師だけではなく、ナースエイドやナースサポーター、病棟クラーク、コンシェルジュもメンバーの一員です。みんなで協力して、9階西病棟をより良い病棟にしようと日々頑張っています。

中央部門

映像医学部門では、内視鏡センター、IVRセンター、CT・MR、核医学、放射線治療の5つのエリアに分かれており、外来・入院患者さんたちが検査、治療を受けに来られます。

看護師は定期の検査、治療だけでなく、24時間体制で緊急検査、治療にも取り組んでいます。緊急で治療をした患者さんの症状が回復する瞬間はとても嬉しく、医療チームの一人としてかかわれたことを誇りに思えます。患者さんと接する時間は短いですが、その時々のかかわりを大切にして、患者さんの苦痛や不安が少しでも軽減され、検査や治療が安心して受けることができるよう多職種と連携して日々取り組んでいます。

内視鏡センター

内視鏡センターでは、年間1万7千件を超す胃カメラ・大腸カメラのほか、気管支鏡、膵・胆管系検査、腎生検・肝生検などの検査・治療を行っています。患者さんが安心して、楽に検査が受けられるように鎮静下で苦痛の少ない検査を行っています。内視鏡センター内にはリカバリーベッドを12床設け、検査後落ち着くまでゆっくり休んでいただくことができます。内視鏡技師の免許を持った看護師がおり、看護師のキャリアアップにもつながっています。

IVRセンター

IVRセンターでは、心臓カテール検査、脳血管造影、腹部血管造影、全身の血管造影と血管内治療を行っています。経皮的冠動脈形成術、脳血管治療、カテーテルアブレーションなどはカテーテルを通して治療をする方法で、治療内容はどんどん進歩しており、日本全国から紹介患者さんが来られています。

H29年よりデイセンターも開設され日帰りの心臓カテーテル検査も行っています。看護師は、新しい治療や、脳卒中・胸痛ホットラインをはじめE-CPRなどの重症症例にも迅速に実践できるよう多職種と一緒に勉強会や研修会を行って自己研鑽しています。

CT・MR

CT検査は3台の装置を使用し1日約160件、MR検査も4台の装置を使用し、1日約70件の検査を行っています。そのうち約半数が造影剤検査を受ける患者さんです。迅速なアレルギー対応ができるように多職種と連携して取り組んでいます。

核医学

核医学検査室では、放射性同位元素を用いてのPET検査とRIを用いて脳血流や心筋シンチグラフィーなどの検査を行っています。新しい検査や治療の導入もあり、看護師の勉強会を行いながら、患者さんに安心して検査を受けて頂けるように検査説明や検査介助をしています。

放射線治療

放射線治療では、専用の治療装置を用いて体の外から放射線を照射する対外照射(全身照射、IMRT、定位照射を含む)や、体内に放射性物質を留置したり挿入して放射線を照射する組織内照射や腔内照射といった治療も行っています。

看護師は、患者さんが安全・安楽に治療が受けられるように治療環境を工夫したり、治療に伴う副作用や治療に関連する不安が緩和されるように医師・診療放射線技師と協力して日々患者さんと関わっています。

2南

透析・血液浄化センターへようこそ

当センターは原則、入院患者さんを対象としています。

ベッドは12床あり、透析スケジュールは午前・午後の2クールを基本としています。

対象患者さんは…

- 救急搬送された患者さんの維持透析の継続

- 腎不全患者さんが手術や化学療法・検査などで入院された時の維持透析

- 入院患者さんの急性腎不全に対する緊急血液透析および導入

- 慢性腎不全患者さんの血液透析導入

- アフェレーシス全般:

血漿交換(単純血漿交換・二重膜ろ過血漿交換)・血漿吸着・血液吸着・LDL吸着・白血球除去療法・腹水ろ過濃縮・エンドトキシン吸着 - 幹細胞移植時の末梢血幹細胞採取・骨髄液濃縮

CAR-T細胞療法:キムリア・ブレヤンジ・イエスカルタ

当院手術部では「術前、術中、術後を通し安全・安楽な手術看護を提供する」という基本方針の下で手術看護を実践しています。手術室数19室(バイオクリーンルーム3室、ハイブリッド対応2室)を有し、スタッフ数80名(パート看護師含む)で運営しています。

3次救急医療施設として24時間体制で医療・看護を提供しているため、緊急手術も24時間体制で受け入れしています。診療科は外科、産婦人科、心臓血管外科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、歯科、眼科、皮膚科、形成外科と多岐にわたり、手術件数は年間1万件近く、毎日40件程の手術を行っています。

2013年からロボット手術が導入となり、現在3台を稼働し、主に泌尿器科・外科・婦人科・呼吸器外科の手術で使用されています。2023年度は497件実施しました。

また、2014年には経カテーテル大動脈植え込み術(TAVI)をいちはやく導入し、患者さんの体への負担が少ない手術を実施しています。

手術看護は幅広い知識と迅速で確実な技術が必要になってきますが、スペシャリストになることで自分自身の看護の幅が広がり、看護師として自己成長するには最適な環境です。そのために定期的に勉強会などを開催し、常に最新の知識・技術を学習し身につけ、先進医療に取り組んでいます。

近年従来の入院治療に代わって、日帰り治療や入院期間の短縮を望まれる患者さんが数多くいらっしゃいます。たとえば、社会的なアクティビティーを極力落とさずに治療を受けたい患者さん、ご家族と離れたくない・離れがたい事情をお持ちの患者さん、経済的な出費を最小限に抑えたい患者さんなど、理由は様々にあると思います。

日帰り手術・当日入院手術を行なうことによって、時間的な制約・身体的・経済的な負担が軽減されます。そうした患者さんのニーズに応え、安全に安心して手術を受けていただくことが、デイサージャリー部門の第一の使命だと思っています。

日帰り手術を申し込まれた方は、4階のデイサージャリーセンターにて医療クラークとデイサージャリーコーデイネーター看護師が手術に必要な検査、物品、準備、注意事項について詳しく説明します。

手術前日には個別に電話訪問を行ない、来院時間の確認や体調などお聞きし、安心して手術が受けられるようにします。手術後は、必要に応じてベッドで経過を観察していきます。そして自宅での日常生活の注意事項、内服・ガーゼ交換などの説明を行ない帰宅していただきます。

手術後、当日のお問い合わせには、電話対応を行なっており、術後の経過、セルフケアの状況、不安に思っていることなどお聞きし適切なアドバイスを行ない、次回の外来受診まで安心して生活していただけるように心がけています。

また当センターではPACU(全身麻酔術後回復室)を併設しており、全身麻酔術後のリカバリー機能を有し、術後回復評価を行い、安全に病棟へ引き継ぐ役割もあります。

日帰り手術をご希望される患者さんは、担当科の医師にご相談下さい。4階デイサージャリーセンターで経験豊富な看護師がお待ちしています。

患者総合支援センター看護師は、医療ソーシャルワーカ-、事務職員と協働して、退院支援・相談・地域連携業務を行っています。入院前準備センターでは、患者さんの退院後の生活を視野に入れ、医療や介護の継続の必要性を事前にチェックしています。

教育・取組み

はじめに

神戸市立医療センター中央市民病院では、病院の理念や看護部理念・方針に基づいて、一人ひとりの看護職員が専門職業人として成長しながら組織に貢献し、同時に職業を通して自己実現できる臨床実践に強い看護職員の育成をめざしています。

当院が目指す看護職員像

急性期を中心とした看護を提供しているなかでも、患者・家族に寄り添い、患者中心の質の高い看護を提供できるように、次のような看護職員像を掲げ、職員の能力開発を行っています。

- 患者を生活者としてとらえ、個別的なニーズを把握できる

- 部署の主たる診療科の看護は、患者の個別性に合わせて自立して実践できる

- 患者のニーズに対応するため、必要に応じて他職種に支援が得られる

- 患者の意向を正しくとらえ支援に繋げる

- 看護部・部署のルールを遵守し、他者が間違っていることに気付いたらアサーティブに伝えることができる

- 部署目標を理解し、割り当てられた業務が行える

- 現状から自己の課題がわかり主体的に学習に取り組む

- 部署の実践報告や研究のグループに参加する

- 自分のキャリアを考える

当院の能力開発について

看護職員が活きいきと仕事をするために、教育はとても重要です。当院では、臨床実践能力を高めるために、クリニカルラダーを導入しています。ラダーにより、看護実践能力、組織的役割遂行能力、自己教育・研究能力がバランスよく成長できるよう、一人ひとりの目標と主体的な学習を支援しています。

神戸市民病院群ナースクリニカルラダーはこちら院内研修

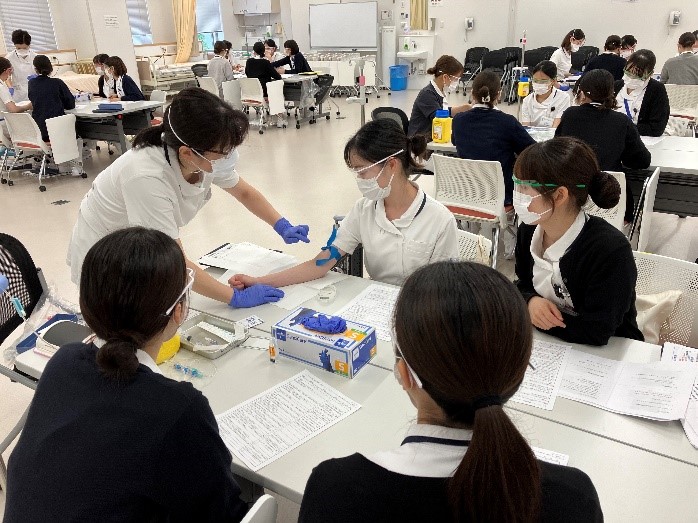

看護部主催の院内教育研修は、厚生労働省「新人看護職員研修ガイドライン【改訂版】」と「看護師のクリニカルラダー(日本看護協会版)活用のための手引き 3.学習内容編」を基に構成し、企画・実施しています。

- 卒後3年目までに、クリニカルラダーのステップ2に到達することを目指し、時間内研修で臨床実践の基礎を確実に身につけるための研修を行っています。

- 中堅研修は、ラダー3から4を目指す4年目以上の看護職員が、さらに知識技術を向上できるようなキャリア支援のための研修として、時間内で参加できる内容で計画しています(人数制限あり)。

基礎研修について

1年目研修

急性期病院で働く看護職員としての基本的態度、基礎的知識・技術を習得する

<集合研修内容>

- 新規採用看護職員オリエンテーション、ウエルカム研修

- スキルトレーニング1,2:フィジカルアセスメント(呼吸、循環、脳神経、消化器系)、周手術期の看護

- IVナースステップ1,2,3:静脈注射の倫理、採血、血糖測定、輸液ポンプ・シリンジポンプの取り扱い、静脈注射に必要な解剖生理、薬剤の知識、静脈穿刺手技、中心静脈ルートの管理、循環器薬剤と輸血、麻薬・造影剤の知識

- ピアカウンセリング

- コミュニケーションⅠ:他者理解と感情表出

- 看護観Ⅰ:患者理解、看護倫理の基礎

- チームワークⅠ:メンバーシップ

- 安全管理

- 感染管理

- 多重課題への対応

<OJT>

- 配属部署でのオリエンテーション

- 看護基準、手順、マニュアルを活用し、基本的な看護技術を習得する

- 日勤、夜勤など部署のメンバーとしての役割を習得する

- 配属部署での特殊性を活かした勉強会に参加する

- 急変対応(BLS)

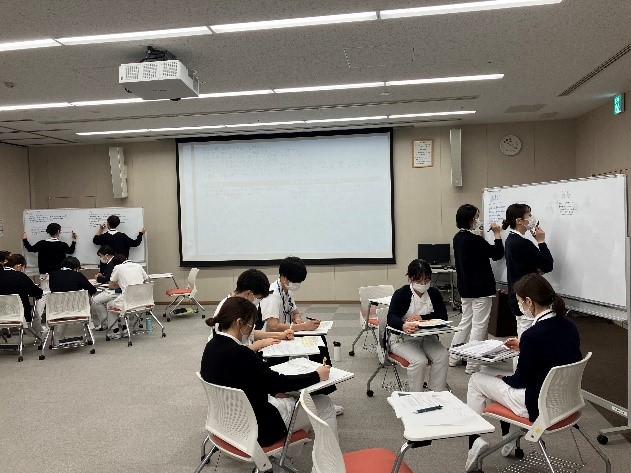

2年目研修

患者の個別性に合わせて看護展開するための知識・技術を身につけ、標準的な看護が自立して行える

<集合研修内容>

- 救命技術

- 看取りの看護

- コミュニケーションⅡ

- 看護観Ⅱ

<OJT>

- 受け持ち患者の看護実践に取り組む

- 日々の実践を通して、患者・家族の理解を深める

- 部署のチーム活動、勉強会などに参加する

3年目研修

患者の全体像をとらえ、個別性・継続性のある看護が実践できる

ケースレポートの取り組みを通して、自己の看護観を育む

<集合研修内容>

- 看護倫理Ⅰ

- コミュニケーションⅢ

- ケースレポート発表

- チームワークⅡ:リーダーシップ(4年目開催)

<OJT>

- 受け持ち看護を通して個別性のある看護展開を行う

- チームリーダーの役割を学ぶ

- リーダー業務等を経験し、チームワークを実践する

- 急変対応を経験する

中堅研修

ラダーⅢ~Ⅳを目指す中堅看護師6-8年目以上に対して、希望者がテーマ別シリーズ全体を通して参加できる研修

- 看護倫理Ⅱ(①~③シリーズ)

- キャリアマネジメント

- 地域包括ケア

看護技術指導者研修

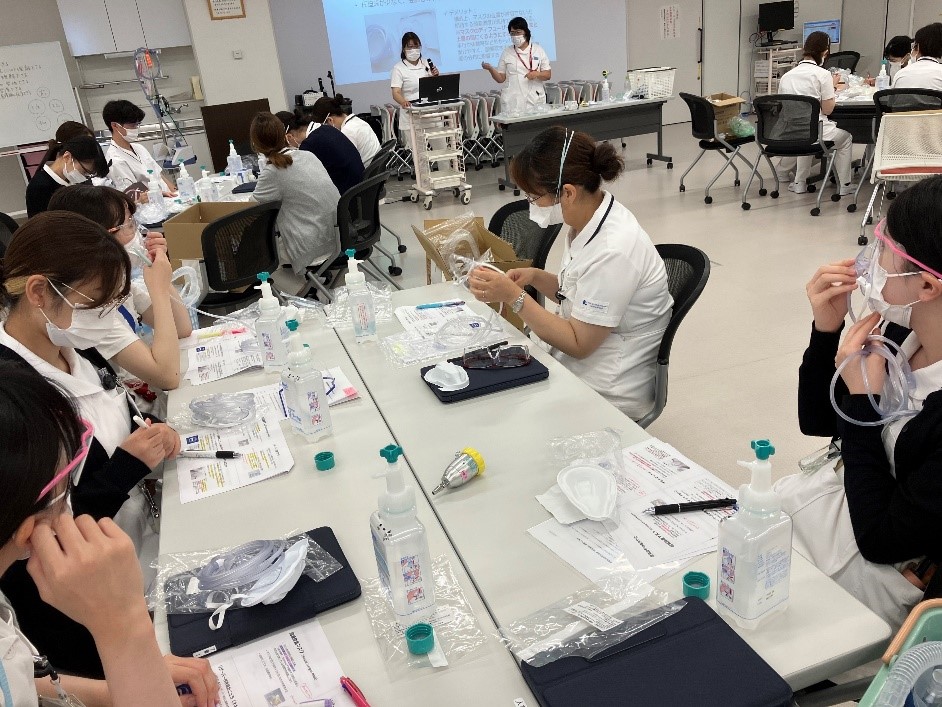

指導的役割を担う看護職員が年に1回参加し、部署の職員に正しい知識とスキルを伝達することで、ローカルルールをなくし、根拠に基づいた統一された看護実践が行えるようにしている。

- 褥瘡予防ケア

- 膀胱留置カテーテル

- 酸素療法

- 吸引療法

- 経腸栄養法

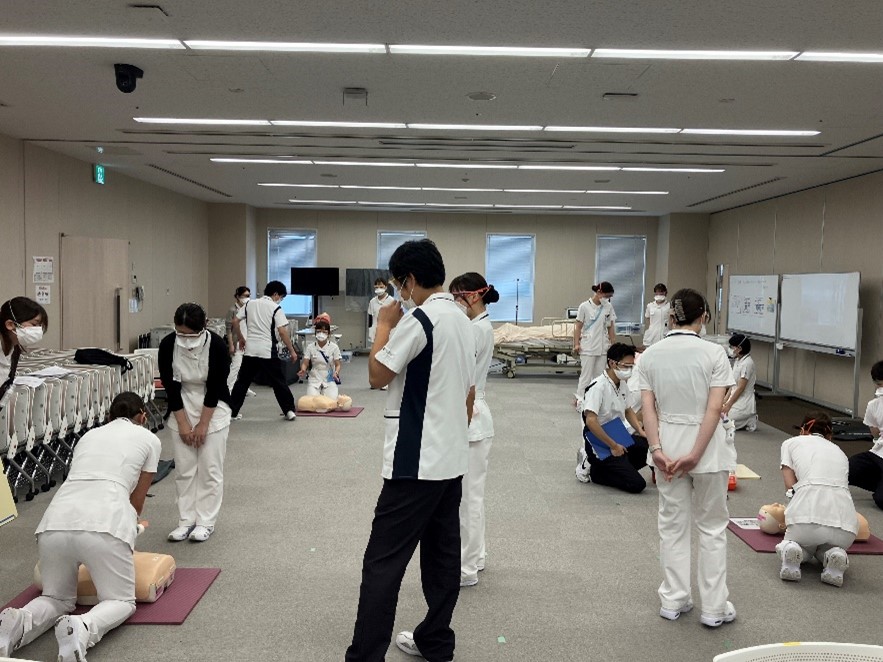

救命技術指導者研修

急性期病院であり、急変対応の知識技術は全員必須としている。部署代表者が毎月1回指導者研修に参加しトレーニングを行い、部署でのBLS訓練を全員に行う。また、2年目救命技術研修の指導者・ファシリテーターの育成研修も兼ねている。

教育担当者・実地指導者研修

厚生労働省ガイドラインに沿って研修内容を企画・運営している。部署の教育リーダーと1年目教育リーダーが参加し、厚労省ガイドラインの概要、当院の教育の考え方、教育に関する理論(成人学習とこどもの学習、ID理論、コーチングとティーチング、リフレクションなど)を学ぶ。

その他

IVナース判定者研修、ナースエイド研修、役職別研修、全員対象研修(マナー研修、安全研修、感染研修など)をおこなっています。

特定の領域や分野に関する知識・技術を学び、根拠を持った看護実践ができ、日ごろ感じる疑問や課題を主体的に解決できるようにする研修です。専門看護研修(がん看護、周手術期など)、専門看護師および認定看護師主催による研修、各チーム医療主催による研修などがあります。

専門研修

特定領域や分野に関する知識・技術を学び、根拠をもった看護実践ができ、日ごろ感じる疑問や課題を主体的に解決できるようにする研修です。専門研修は、専門看護師・認定看護師・特定領域の専門資格をもっている看護師を中心に研修が行われています。また院内チーム医療主催の研修会へも参加できます。

がん看護専門研修

がん看護および家族を総合的にアセスメントし適切な看護が提供できるよう、がん医療および看護の基礎知識・技術を学び、がん看護に主体的に関われるようになることを目的とした研修です。看護師だけでなく医師、薬剤師等による講義もあります。

急変対応研修

救急認定看護、急性・重症患者看護専門看護師、日本NP協議会認定資格のある看護師が中心となり、シミュレーションを通して、急変に強い看護ができることを目指した研修です。

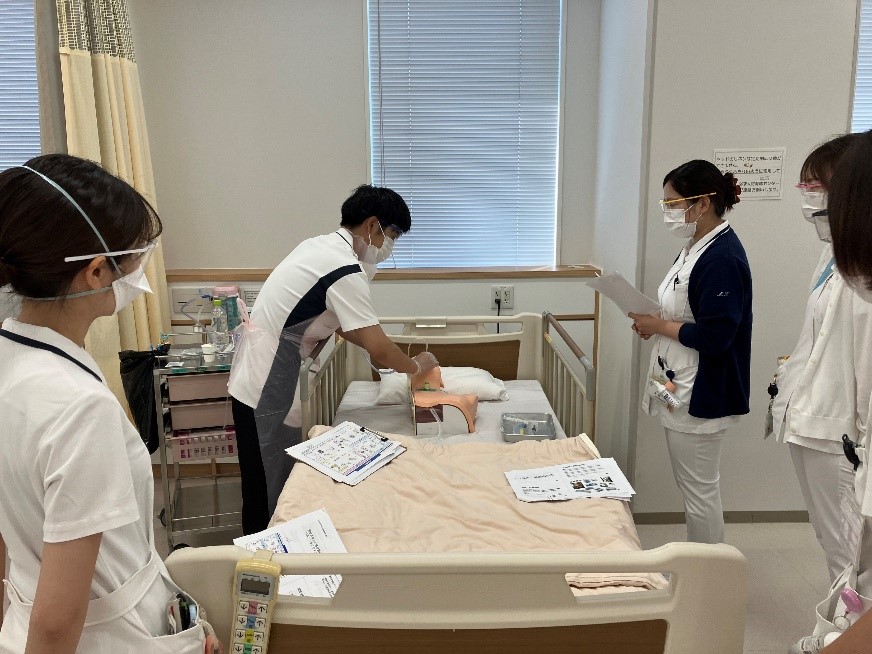

褥瘡・創傷・ストーマケア研修

皮膚・排泄ケア認定看護師が中心となり、ストーマ研修では術後の装具交換、褥瘡・創傷ケアではおむつの当て方や選択、褥瘡アセスメント方法やマットレスの選択などの研修があります。

高齢者看護専門研修

認知症看護認定看護師、老人看護専門看護師が中心となり、高齢者の理解を含めた認知症患者の対応について学びます。

糖尿病看護専門研修

糖尿病看護認定看護師を中心に、医師、栄養士、薬剤師が講師となり、糖尿病看護の基礎だけでなく最新の糖尿病治療や看護について学びます。

呼吸ケア専門研修

集中ケア認定看護師、急性・重症患者看護専門看護師、呼吸療法認定士を中心に、医師、臨床工学技士、理学療法士が講師となり、呼吸ケアに関するもの(人工呼吸器モードについて、口腔ケア、体位ドレナージ方法、酸素療法など)、院内で使用される人工呼吸器の操作練習について学びます。

ナースエイド研修

看護補助業務に必要な基礎知識の習得を目指した研修です。

- 感染防止

- 医療安全

- 清潔ケア、食事介助

- BLS

院内看護研究発表会

看護研究活動は、院内の研究支援者(大学院卒業者)が研究計画立案から発表までをサポートしています。研究内容によっては、病院全体の研究倫理審査委員会(IRB)受審の対象となるため、IRB受審がスムースに受けられるような導入支援も行っています。

毎年12月には、それぞれの研究成果や日ごろの看護の成果を発表し共有しあう機会として、院内看護研究発表会を開催しています。

キャリアアップのための院外研修、派遣・留学制度

看護専門職として、看護協会関連および看護系学会主催の研修など院外の教育研修に自主的に参加できます。例年、法人本部主催により、就職後1年目などに研修を行っています。また、その後のキャリアアップのために中堅看護師研修(8年目)、在職10年目院外研修、在職15年目院外研修が予定されています。さらにキャリアアップをしたい人のために、看護職員短期派遣・長期留学制度などがあります。

新規採用者対象リフレッシュ研修

専門職として自己研鑽したい人のために、下記のような制度があります。

| 長期留学制度 | 国内外の看護系大学・研究機関などに6か月間派遣。(在職3年以上) |

|---|

短期国内派遣制度国内の医療機関、教育機関、研究機関などに3か月を限度とし派遣。(在職3年以上)短期海外派遣制度海外の医療機関、教育機関、研究機関などに3か月を限度とし派遣。(在職5年以上)

短期派遣・長期留学を活用した先輩たち

制度を利用して、どのような能力開発をしたか、今それは役立っているか、自分のキャリアアップとなったか。

今後も急性期看護に携わりたくて、認知症看護認定教育課程を知り、留学制度を利用しました。研修ではそれまでの実践を考えるよい機会となりました。今は病棟に所属していますが、上司やスタッフの理解も得て、徐々に認定看護師としての活動を始めています。

看護師10年目くらいに師長との面接で、今後どのような看護師になりたいのかと問われ、認定看護師の道を選択しました。半年間の教育はとても新鮮で、今は院外の人ともいいネットワークを持て充実した仕事をしています。

創造的な看護の学術研究を推進し、専門的知識・技術、科学的視野を持った高度な専門職、教育指導者および管理者の養成を図るために、国内の看護系大学院修士課程の就学を支援する制度です。在職5年以上の方を対象としています。

褥瘡ケアに関する臨床研究をやってみたいと思い大学院に進学しました。今は術後の創部ケアにも関心を持ち、病棟全体の患者の創傷処置・皮膚ケアの特徴や傾向に対して看護を考えていきたいと思っています。院内の看護研究の支援者としても活動し、充実した日々です。

院外からの実習、研修の受け入れ

神戸市の基幹病院として、さまざまな患者さんを受け入れている当院は、看護学生や看護系大学院生の実習等も積極的に受け入れています。また、大学院生による研究協力も相談に応じています。

臨床研究

臨床研究について

現在、看護部では、下記の臨床研究を実施しております。

この研究では、患者さんの日常診療で得られたデータ(情報)を利用させていただきます。

ご自身のデータがこの研究に利用されることについて、異議がある場合は、情報の利用や他の研究機関への提供をいつでも停止することができます。研究の計画や内容などについて詳しくお知りになりたい方、ご自身のデータがこの研究で利用されることについて異議のある方、その他ご質問がある方は、「問い合わせ先」へご連絡ください。

| 末梢静脈カテーテルによる血流感染の要因分析 | 小倉 明子 | |

|---|---|---|

| 当病棟における末梢静脈カテーテル関連血流感染対策の実際 | 高原 健 | |

| 消化器疾患患者の経鼻的挿入チューブの自己抜去に至る要因分析 | 花房 由美子 | |

| 研究課題名 | 当院責任者 | 説明文 (PDF) |

専門看護師・認定看護師・特定看護師

わが国の医療をとりまく社会情勢は、医療の高度化、複雑化、専門化が進み、看護師の果たす役割もより幅広い専門性が求められます。看護部ではこれらの変化に対応するため、専門看護師・認定看護師の育成に力を注いでいます。

現在、日本看護協会認定の多くの専門看護師・認定看護師が当院に在籍し、各部署での臨床実践をはじめ、専門性を活かし医師と共同して委員会・チーム活動に活躍しています。特に、院内では専門領域の基礎研修・専門研修講師を勤め、院内の看護の質の向上に取りくんでいます。また、院内のみならず地域の施設に派遣するなど、活動の場を拡大しています。

看護部では、病院と地域の連携を図り、患者さんが必要なケアが受けられるよう認定看護師や各種チーム会メンバーの専門的な知識や技術を活用していただきたいと考えております。相談や訪問する事もできます。必要な場合は看護部にご連絡ください。

得意な領域

脳神経疾患(脳卒中、頭部外傷、神経難病など)1名

循環器疾患・腎臓病 1名

| 活動内容 |

|

| コメント |

糖尿病、腎臓病、心臓病、脳神経疾患など慢性疾患を抱える患者様の障害、生活上の困難や苦悩を理解し、超急性期から回復期に至るまで、病棟・外来を問わずに継続的にサポートしています。 各疾患の専門的な治療や病気の経過を踏まえ、患者様自身が身体や障害を受け止めて生活できるように、専門的な知識や技術を活用し、多職種や地域の支援者の方と連携しながら、人生の伴走者として支援していきます。 |

緊急度や重症度の高い患者本人とその家族への支援、医療スタッフ間の調整などを行い、最善の医療が提供されるよう、所属部署だけにとどまることなく、院内を横断的に活動しています。各CNSはそれぞれ、GICU、EICU、7西(呼吸器内科病棟)、看護部管理室(兵庫県臓器移植コーディネーター兼任)に所属し、個性を活かしながら、また協力しながら院内外で活動しています。

院内活動

RST

院内全体の呼吸器ケア向上のため、コアナース、リンクナースと協力しながら院内ラウンド、勉強会の開催など幅広く活動しています。

CIFT(重症疾患フォローアップチーム)

近年、重症疾患によりICUに入室した後に社会復帰を妨げる原因となるpost intensive care syndrome(PICS)の存在が注目されています。ICU入室中から退院後の生活を見据えた関りを行うだけでなく、ICU退室後から退院後までのフォローアップを多職種と協力しながら行っています。当院では全国に先駆けて、I CUフォローアップ外来を設置し、退院後の患者さんとご家族の支援に取り組んでいます。

重症部門家族支援チーム

ICUやCCUに緊急で入室された患者さんのご家族を対象に、医療ソーシャルワーカー、精神看護専門看護師と共に活動を行っています。

重症部門所属の看護師が行う家族看護とは別に、中立的な立場で家族の代弁者となり、病棟スタッフと患者さんのご家族の橋渡し的な役割を担っています。

主に、代理意思決定支援、倫理調整、終末期家族ケア、経済不安への対応などを実施し、患者さんがICUを退室した後も継続してご家族を支援しています。

高齢者の方々は様々な病気や生活上の困難を抱えながら生活されているのではないかと思います。今後の治療や生活をどのようにしていけばよいのか、悩みも多いのではないでしょうか。そのような高齢者の方々の価値観や生き方を理解し、療養生活が整えられるようお手伝いができればと思います。

当院のような急性期病院では、入院という環境の変化や身体の不調により、せん妄を発症したり認知症の症状が悪化したりしやすくなります。そのような高齢者の方々に対して、安全に治療が受けられるよう予防ケアを行い、苦痛緩和を図りながら少しでも安楽に治療を受けていただけるよう、多職種チームでケアを行っています。

また、治療や療養場所の選択をどのようにしたらよいか不安を抱えている高齢者・ご家族も多くおられます。ご本人の思いを伺い、多職種チームで相談しながらご本人らしい生き方ができるよう支援しています。

高齢者の方々が老いや病気を抱えながらも自分らしい生き方ができるよう支援していきたいと思っています。

小児看護専門看護師として、様々な健康問題を抱えた子どもと家族が、病院及び地域での生活において、健やかに成長発達していくことを大事にしています。また、小児医療の現場において、子どもと家族の権利が擁護されたケアが提供されるように取り組んでいます。

入院している子どもと家族の不安や苦痛緩和への支援

子どもや家族にとって急に病院を受診することは、とても不安で怖いことであり、病気や怪我を治すために必要な治療や検査は苦痛を伴うこともあります。そのため子どもの発達に応じて、言葉だけではなく視覚的に理解できるように説明を行い、苦痛を最小限にするためのケアを提供できるように努めています。

入院、外来受診される子どもと家族の成長発達を促す支援

小児病棟では、毎日医師とミーティングを行い、入院している子どもの情報を共有し、スムーズに退院後の生活へ戻ることができるように連携しています。また、慢性疾患で外来受診を続けている子どもと家族に対しては、病気とうまく付き合っていくための療養行動を継続しながら、成長発達に応じた課題を達成できるように支援しています。そして、家族の育児に関する困り事への相談や、子どもの発達段階に応じた事故防止へのアドバイスも行っています。入院や外来受診が病気を治すだけではなく、子どもの成長発達に応じた課題を解決できる機会となるよう支援しています。

家族が病気や怪我で入院した子どもへの支援

子どもはどんなに幼い年齢であっても、家族が入院した場合とても心配しています。さらに、何も分からないことで、余計に不安になる子どももいます。家族が入院や通院している部署のスタッフより相談を受け、家族と一緒に子どもが家族に起こっている状況を理解できるように伝えたり、子どもへの支援を行っています。

小児看護に携わるスタッフの育成への支援

小児病棟では小児看護の知識や技術を獲得できるように、新人看護師に実技を取り入れた勉強会を行っています。また、専門看護師自身が実践モデルとなり、病棟全体の看護の質の向上に努めています。そして、スタッフとの取り組みの成果を可視化し、小児看護の発展につなげるための研究も行っています。

がん看護専門看護師は、様々な症状をもち、不安や悩みを抱えているがん患者さんや家族のトータルペインを理解しながら看護を実践しています。治療や療養に関する意思決定支援を行い、他の医療従事者と連携して、病気を抱えながらもその人らしく生きていけるように支援しています。地域がん診療連携拠点病院としてがん看護の質の向上を目指し、がん看護の教育にも取り組んでいます。

活動内容

- がんセンター、化学療法センターの患者さん、ご家族のケア、スタッフ支援

- 緩和ケアセンター、臨床倫理コンサルテーション活動

- がん看護相談外来での相談支援

- がん相談支援センターでの相談支援

- がん看護教育(院内外)、エンド・オブ・ライフケア(ELNEC-J)研修

- ACP(アドバンスケア・プランニング)の推進

- キャンサーボード、カンファレンスの参加

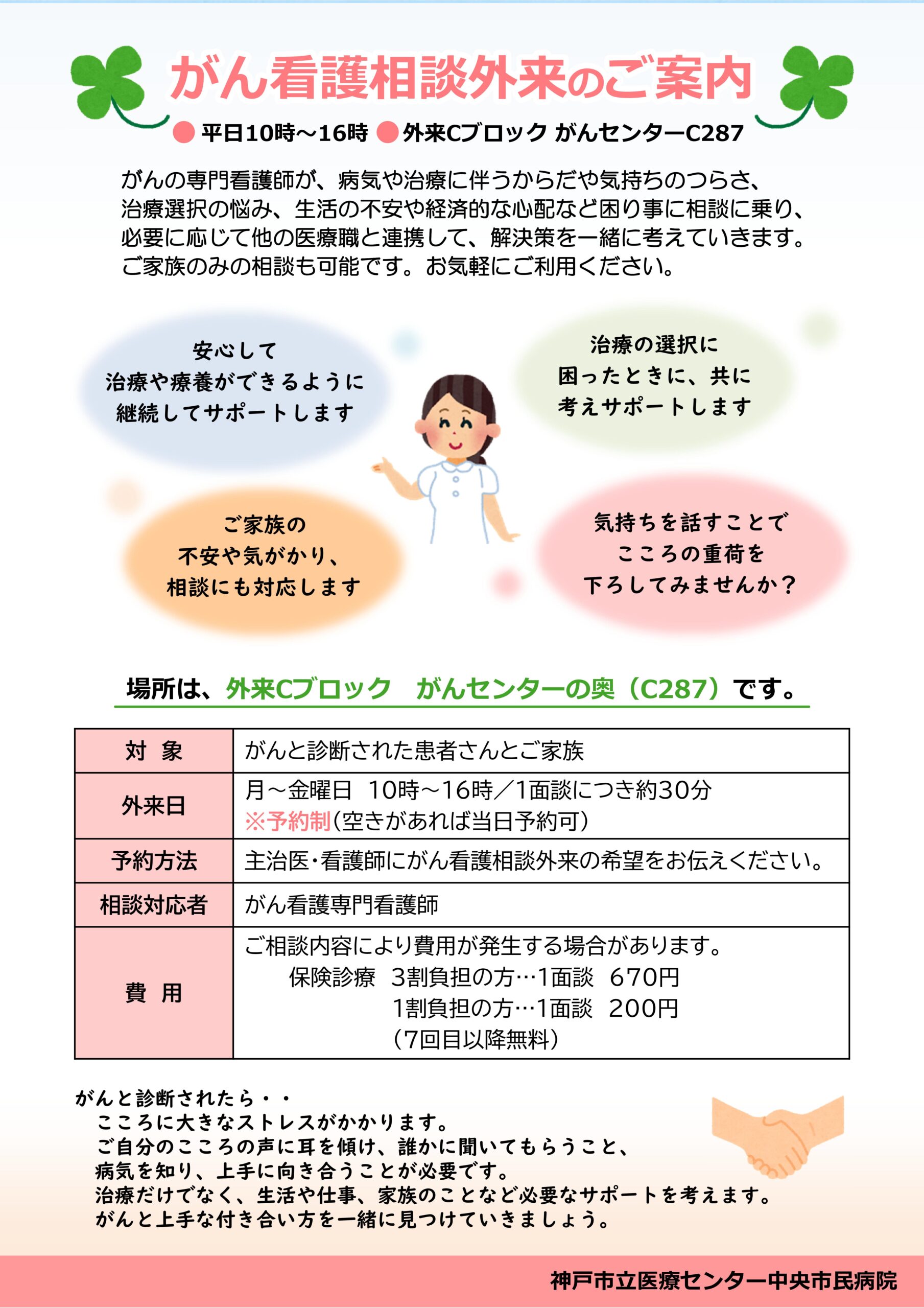

がん看護相談外来

| 日時 | 月~金曜日 10~16時 |

|---|---|

| 場所 | がんセンター Cブロック C287号室 |

| 内容 |

|

リエゾンとは「つなぐ」「橋渡しをする」という意味があり、リエゾン精神看護とは、精神看護の知識と技術を用いて「身体(からだ)とこころをつなぐ」ことにより、身体疾患をもつ患者さんが抱える精神的な問題や課題に対応していく看護領域です。

急性期医療においては、身体的に急激な変化に直面し、時に精神的な不調を来たすことがあります。そのような時にできるだけ早くその人らしい生活が取り戻せるように、医療スタッフとともに専門的な視点でこころの健康を支援しています。

さらに、ナースがいきいきと第一線で活躍できるように、ナースのメンタルヘルス支援、教育的支援に関わっています。

リエゾンナースは特定の部署に配置されておらず、相談や依頼があった部署に自由に出向き、組織横断的な活動を展開しています。

院内感染の減少を目標にサーベイランスを行い、EBMに基づいた感染対策を行っています。

感染対策委員会・感染管理チームの一員として病院の中を横断的に動き、現場の看護師とともに実践できる感染対策を考えています。

ワクチン接種、針刺し防止など職業感染防止にも力を入れています。

救急看護認定看護師は、救急現場において緊急度・重症度を迅速に判断しながら、患者さんが的確な治療をスムーズに受けられるように活動しています。

また24時間体制での全次救急医療に対応するため、救急看護の実践能力の維持、向上と救命技術指導を目標にあげています。

主な活動内容は以下の4つです。

- ロールモデルとしてフィジカルアセスメントに基づいた看護実践

- 模擬患者を想定したトリアージ講習会の開催

- 院内急変時の対応についてのBLS・ICLS勉強会の開催

- 災害発生時に対応するための災害訓練

近年、医療の発展にともない、病状が重篤な方や高齢な方の回復が可能になってきました。私たち集中ケア認定看護師は、最新の幅広い知識に基づいた観察力や看護技術を用いて患者さんのケアを行っています。救命に関わる診療の介助や予測をもった観察を行いながら、超急性期よりリハビリテーションを開始し、患者さんの早期回復を目指します。また、不安なお気持ちの中におられるご家族にも安心できるケアを提供しています。

当院では、集中ケア認定看護師は重症部門(ICU・CCU)だけでなく、さまざまな一般病棟でも勤務しています。また、急性期の病態や治療、看護についての勉強会や院内研修を行い、スタッフの知識や技術の向上に努めています。さらに、院内呼吸サポートチーム(RST)としても活動を行っています。RSTは医師、臨床工学技士、理学療法士、看護師など多職種で協力しながら、患者さんが安全で安楽な呼吸管理を受けられるようにサポートしています。

新生児集中ケア認定看護師です。

出生直後の急性期にある早産児や疾患を持った新生児は、非常に全身状態が不安定であり、急激に変化します。そのため、医師に治療方針を確認しながら、病態を予測し、より早く全身状態が安定するように看護しています。また、新生児の細かなサインを見て異常の早期発見に努め、新生児一人ひとりに合った看護を提供するために、ケアを行うタイミングを図り、安静が保てるようにポジショニングなど判断しています。家族看護も積極的に行っており、出生直後から母子分離を余儀なくされた母親の思いに寄り添い、危機的状況にある両親が、新生児と良好な親子関係が構築できるように心理面をサポートしています。

また、看護の質の向上を図るため、病棟看護師からケアの相談を受けたり、勉強会を開催したりしています。

活動の紹介

医師との合同ラウンド

新生児のベッドサイドで、夜勤者から新生児の経過について申し送りを受けながら、医師と合同で治療や看護、今後の方針について話し合っています。

実践指導

病棟看護師と共に新生児を担当し、アセスメント内容やケア計画などについて実践指導しています。

カンファレンス

看護内容について病棟看護師と話し合い看護計画立案・評価をし、病棟全体で看護内容の共有を図っています。

手術室は19室あり、外科系だけでなく内科系も含む多くの診療科の手術を行っています。年間手術件数は9,000件を超え、そのうち救急手術は15%占め、救命救急センターを有する病院の手術室として24時間体制であらゆる手術に対応しています。高齢者や合併症を有するハイリスク患者に対しても手術適応が拡大しており、当院でも、数多くの内視鏡手術やロボット手術、複数の診療科で行う複雑な手術や移植手術、低侵襲な経カテーテル手術などの高度・先端医療を行っています。

手術医療は、外科医や麻酔科医、臨床工学技士など他職種からなるチームで行っており、看護師にもより高い手術看護の専門性が求められています。患者さんの安全を守るためにタイムアウトの実施やチェックシートの導入、マニュアル整備に取り組んでいます。また、新人教育では、専門的な知識や技術を習得するためのプログラム作成や学習会を実施しています。

周手術期看護は術前からの心理支援や、術中に起こりうる合併症リスクの予測、安全に手術を受け、術後回復を促進するための援助が必要であるといえます。そのため、術中に行われるケアを知ってもらい、術前や術後に活かせるように病棟看護師を対象とした研修なども行っています。手術看護認定看護師として理論に基づいた知識や技術の提供ができ、スタッフの育成や、環境整備を含めた手術看護の向上に努め、患者さんが安心して手術を受け、順調に回復できるように支援していきたいと考えています。

がん化学療法を受ける患者さんを対象に抗がん剤使用時の症状マネジメントを行い、QOLを維持できるように支援しています。がん化学療法看護認定看護師は、副作用を最小限に患者さんが安心感を持って治療が受けられるようケアを行っています。外来で化学療法を受けている患者さんが自宅で副作用に困ったときには相談できる窓口を設け、身体面だけでなく精神面でも支えられるよう、さまざまな相談に応じています。また、ナースが自信を持ってがん化学療法を受ける患者さんとむきあえるように、ジェネラリストむけの勉強会を開催しています。

がん薬物療法看護は、2021年度より「がん化学療法看護」から名称変更され、特定行為が含まれた分野になります。がん薬物療法は従来の抗がん剤だけでなく、分子標的薬や免疫療法薬などの多くの薬剤が使用されるようになり、患者さんが体験する副作用も多岐にわたります。がん薬物療法看護認定看護師は、専門的な知識を用いて適切なケア介入を行い、患者さんが安全にがん薬物療法を受けることができるように支援しています。

がん放射線療法看護認定看護師は、放射線療法を受けるすべての患者さんを対象に、安全に苦痛なく治療が完遂できるよう支援しています。

- 放射線療法を受けるかどうか悩まれている患者さんには、放射線療法がどのような治療か、治療を受けながらどのように過ごせばよいのかといった情報提供などを行い、治療選択の考え方のアドバイスを行います。

- 治療に伴う副作用を生じている患者さんには、症状の悪化を予防する方法や症状を和らげる方法を患者さんと一緒に考え、患者さんが実践できるようお手伝いします。

- 治療環境に不安がある患者さんには、患者さんの不安の内容に応じて痛みのない姿勢や痛みのやわらげ方を考えるなど、患者さんが不安なく治療が受けられる環境を整えます。

- その他、仕事との両立の相談、治療後の症状の相談など患者さんの不安や疑問が解決できるようできる限り支援します。

乳がん看護認定看護師は、乳がんの治療(手術、抗がん剤治療、放射線療法、ホルモン療法)を受ける方ができるだけ普段通りの生活を送れるよう専門的な視点でサポートしています。

- 悪い知らせを受けたあとの心のケア

- 治療選択を行うための支援

- 治療の副作用に対処できるための支援

- 見た目の変化に応じた支援(術後の補整具相談、脱毛時のウイッグなど)

- 療養環境に関する相談

- 遺伝性乳がんに関する相談 など

活動の紹介

乳がん看護外来

乳がん看護認定看護師が、外来通院患者を対象に、週2回(水)(金)上記の様な支援を行っています。

合同カンファレンス

週1回、医師、看護師、薬剤師などが集まり、患者さまにとって最善の治療やケアを提供できるための話し合いを行っています。

活動

急激な体調の変化や慣れない病院環境などにより、高齢者や認知症を持つ患者様は混乱を起こしやすく、ご自身の思いを正確に伝えることがしづらくなってしまうことがあります。

ご本人様の声を聴くことを大切に、患者本位の治療の継続や穏やかに安全に療養生活が送るように支援しています。

創傷・ストーマ・失禁分野において重点的なケアを必要とする患者さんに対して、専門的な知識・技術を用いた介入を行っています。

創傷ケアでは褥瘡をはじめ様々な創傷に対し、創傷治癒環境を整える看護ケアを提供しています。

ストーマケアでは、消化器・尿路ストーマ造設術前から介入し、ストーマの位置決め、局所環境を整え、心理のサポートを行っています。術後は、セルフケアの習得、装具選択、トラブル時の対応などを支援し、退院後はストーマ外来でフォローアップをしています。また、ストーマだけにとどまらず複雑な瘻孔ケアも医師と協働し行っています。

失禁ケアでは、失禁のタイプをアセスメントし、失禁用具を用いた管理方法の実施や健常な皮膚の生理機能を維持するためのスキンケアを行っています。

これらのケアを患者さんが継続して受けられるよう院内看護師への指導を行っています。

また在宅でも継続したケアが維持できるよう地域の訪問看護師と協働しています。

摂食嚥下機能は年を重ねていくにつれ衰えていきます。加えて病気や怪我などの侵襲により更に機能低下をきたします。そのような摂食嚥下障害患者に対してのアセスメントや評価・訓練法・リスクマネジメント・他職種との調整などの看護を日々実践しています。

また摂食・嚥下障害患者へのアプローチは看護師だけでできるものではありません。医師・歯科医師、言語聴覚士、管理栄養士など他職種が協働してはじめてできるものです。それらの職種と協働して1日でも早く食事が安全に食べられるように支援をしています。

脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など、いわゆる脳卒中と呼ばれる病気を発症して間もない時期から、患者さんに起こり得る症状や合併症、苦痛などを注意深く観察し、早期発見に努めることで治療へつなげ、症状の悪化を防ぐように努めています。

脳卒中は運動障害、言語障害、高次脳機能障害と呼ばれる生活に支障をきたす障害が突然に現れることがあります。このような症状を患った患者さんがもう一度、社会生活に戻れることを目標に、早期の段階から血圧・脈拍などの管理を行いつつ、リハビリテーションに取り組んでいます。このリハビリテーションは、患者さんの担当の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士や担当医師など多くの医療従事者と連携しながら、それぞれの患者さんの症状や状態に合わせたリハビリテーション計画に基づいて行っています。病棟の生活においては、日々、患者さんのできることが増えていくように心がけながら、生活環境を整えたり、工夫をこらしたりしながら関わっています。

当院で治療を受ける期間はごく短いですが、その後の生活は長期にわたります。その中で、脳卒中を再発し、再入院される方もいらっしゃいます。脳卒中の再発は症状をより悪くすることが知られていることから、患者さんにとって再発を予防することはとても重要なことと言われています。このような出来事を予防するための生活改善など、患者さんとともに考え、取り組んでいきたいと考えています。

活動

慢性心不全は、急性増悪を繰り返すごとに心機能が低下していく進行性の病態です。内部障害であるため、患者様の苦悩は周囲に理解されづらく、身体的・心理的・社会的にも多くの問題を抱えて生活しておられます。

慢性心不全看護認定看護師は、心不全の増悪因子のアセスメントを行い、心機能に応じた療養生活を患者と共に考え、自己決定を尊重しながら、その人らしさを大切にした療養生活行動を支援しています。また、終末期には、患者・家族の意思決定を支え、患者様の望む最期の迎え方を共に考えながら多職種と連携して支援しています。

所属

当院には1名の慢性心不全看護認定看護師がいます。

- 外来心臓センター

院内看護師向け専門研修

院内看護師向け専門研修

心不全患者さんに対し、院内看護師全体で支援ができるよう、知識と技術の向上を目指しています。様々な場で活動している看護師が参加し、共に学習しています。

クリティカルケア認定看護師は、2020年度の制度再編により、これまでの救急看護と集中ケア認定が統合されさらに特定行為も含まれた分野となりました。

クリティカルケアは生命の危機的な状況にある重傷患者の反応を扱う看護の分野です。救急や集中治療領域など、あらゆる場で高水準の看護ケアを提供することが求められます。

当院では高度かつ先端的な医療を行っており、クリティカルケア認定看護師の役割は非常に重要です。役割比重は大きいですが、私たちは日々、素晴らしいスタッフと共に生き生きと働いています。

主な活動内容

- クリティカルケア領域における実践、指導、相談

- ICU退室後のフォローアップ(CIFT)

- 特定行為関連全般(実践や研修の運営など)

看護師特定行為は、看護師が行う診療の補助であって、特に看護師の実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識や技能が必要とされる38行為がその行為として定められています。その行為を実施するために法律で定められた研修を受け、承認を得ることで特定看護師として活動できるようになります。

その行為には、予め手順書が作成されており、患者の状態、看護師の能力を鑑みて医師が指示を出します。これによって、これまで医師でなければできなかったことが、タイムリーに看護師が実施できるようになり、患者さんの回復が早くなることが期待できます。

当院では、医師と連携し、特定看護師がより安全に実施できるように体制を整えています。

特定行為の内容(2024年現在)

- 呼吸器関連(人工呼吸療法に係るもの)

- 栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連

- 循環動態に係る薬剤投与関連

歯科衛生士

近年、さまざまな研究から口腔の健康と全身の健康の関係が明らかになり、お口のケアの重要性が注目されています。とくに、全身麻酔の手術、がんの治療、人工呼吸器の装着や免疫力の低下している方は病気の治療に伴う合併症や副作用の予防・軽減を目的に、専門的な口腔の衛生管理を受けることが推奨されています。歯科衛生士は看護師や他の医療従事者と連携し、お口のケアや歯科保健指導をとおして患者さんの療養を支援しています。

活動内容

外来診療の補助

歯科口腔外科外来では、患者さんが安心して歯科治療がうけられるように安全にも配慮して診療の補助に努めています。

入院患者の専門的口腔衛生管理

がんの治療(がん化学療法・頭頸部の放射線療法)、造血幹細胞移植、脳卒中など専門的な視点で口腔の衛生管理を担い、治療に伴う口腔合併症や副作用の軽減、肺炎の予防に努めています。

周術期サポートチームでの歯科保健指導

全身麻酔の手術を受けられる患者さんに対し、手術後の肺炎予防を目的にお口や義歯のお手入れについて説明しています。また、全身麻酔時の歯の脱落防止のためのマウスピースについて紹介しています。

外来化学療法センターとの連携

化学療法中はお口の乾燥や口内炎など、お口に関するトラブルが起こりやすくなります。患者さんが気軽に歯科衛生士に相談できるシステムを設け、歯磨きや含嗽の方法、お口のケア用品について情報を提供しています。

口腔ケアチームラウンド(口腔ケアチーム活動)

看護師と歯科衛生士が連携し、患者さんの口腔ケアについて検討しています。口腔のアセスメントやケアのポイント等を看護師と情報共有し、口腔ケアの質の向上に努めています。

歯科衛生士学生の実習受け入れ

歯科衛生士養成校3校から実習を受け入れています。チーム医療における歯科衛生士の役割、口腔外科処置の診療補助など当院の特徴を活かしたカリキュラムで指導しています。当院での実習を通し、将来の歯科衛生士像を考える機会になるよう後輩育成にも力を注いでいます。

職員募集

2024年度採用向け特設サイト

神戸市立医療センター中央市民病院では2024年度採用向け特設サイトにて、募集要項・病院見学のご案内・先輩の声(文章や動画)・ブログの配信など、採用に関する様々な情報を掲載しています。ぜひご覧ください。

2024年度採用向け特設サイトはこちら パート職員の募集 病院見学神戸市立医療センターでは、中央市民病院・西市民病院で勤務する、単身で通勤困難な方を対象に、民間借上げマンションを活用した看護師寮を用意しています。あわせて、中央市民病院向けに120室を備えた、看護師寮が1ヶ所あります。

| 港島寮 | 中央区港島中町 120室 鉄筋コンクリート造9階建 冷暖房完備 |

|---|

看護部ブログ

神戸市の基幹病院である中央市民病院の看護部ブログです。

看護師の活動や職場の様子など、その時々のトピックスをご紹介します。