当院小児科は神戸市における小児の急性期医療に24時間体制で対応しています。小児科各分野の高度専門医療に力を注ぎ、専門医を中心にチーム医療をおこなっています。

外来は月曜日から金曜日まで2~3診体制で、午前中は一般外来及び専門外来、午後は専門外来、乳児健診およびハイリスク児を対象とした各種予防接種を実施しています。

救命救急センターでは、夜間や休日を含めて毎日24時間小児科医が当直待機して、小児救急患者を受け入れ、緊急処置にあたっています。また専用電話回線「小児科ホットライン」を通して地域の医療機関といつでも連携し、ご紹介を受けられる態勢をとっています。

新生児科は、新生児集中治療室(NICU)9床、新生児治療回復室(GCU)12床からなる新生児センターを運営し、産科・母体胎児集中治療室(MFICU)と共に総合周産期母子医療センターを構成して、神戸市医療圏における地域周産期医療の提供に努めています。切迫早産、異常妊娠・分娩などの産科合併症や、さまざまな母体の内科・外科合併症妊娠など母子にとってリスクが高い出産に対して、専門各科と連携しながら新生児医療に取り組んでいます。

病棟

小児病棟

3階西病棟に成人女性との混合病棟として小児病床25床を有し、1人部屋を中心とした病棟構成で、感染で隔離が必要な児や免疫が低下して感染予防が必要な児の隔離に対応しています。プレイルームやキッズガーデンを設置し、生活環境に配慮しています。痛みを伴う処置に対しては十分な鎮痛鎮静処置を行うとともに、看護師による「プレパレーション」、「ディストラクション」といった対応をすることで苦痛を減らす工夫をしています。

NICU・GCU

NICUは新生児集中治療室を意味します。切迫早産や早期破水のため予定日より早く生まれた赤ちゃんや先天的な異常を持って生まれた赤ちゃんに、医師・看護スタッフが24時間体制で治療・看護に当たっています。常に新生児の脈拍数、呼吸数、血圧、血液中の酸素量をモニターして、常にきめ細かく赤ちゃんの状態を観察しながら治療をおこなっています。GCUは新生児治療回復室の意味で、NICUでの治療で状態が安定してきた赤ちゃんが、引き続き治療や回復のケアを受けるところです。

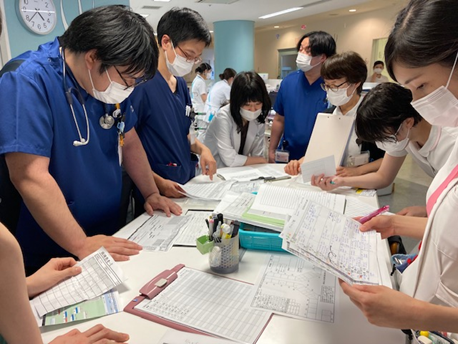

病棟回診と看護ミーティング

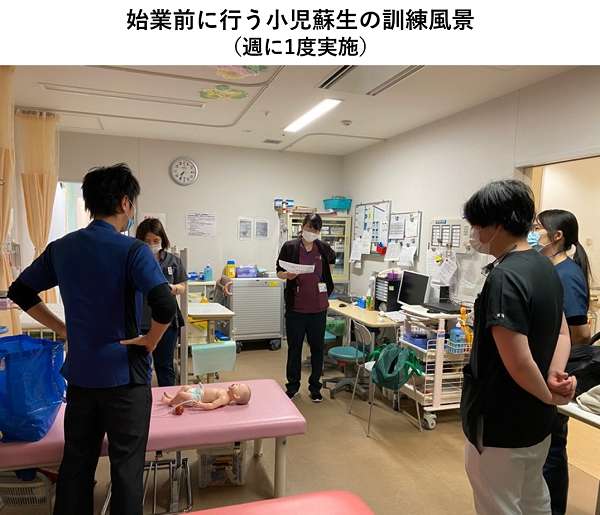

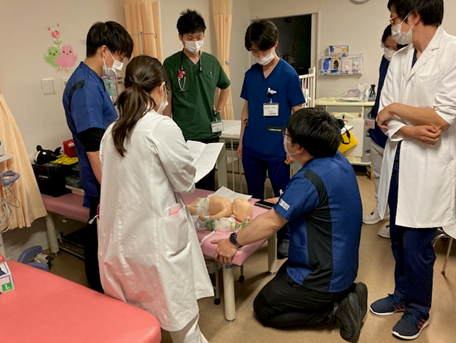

シミュレーショントレーニング

カンファレンス

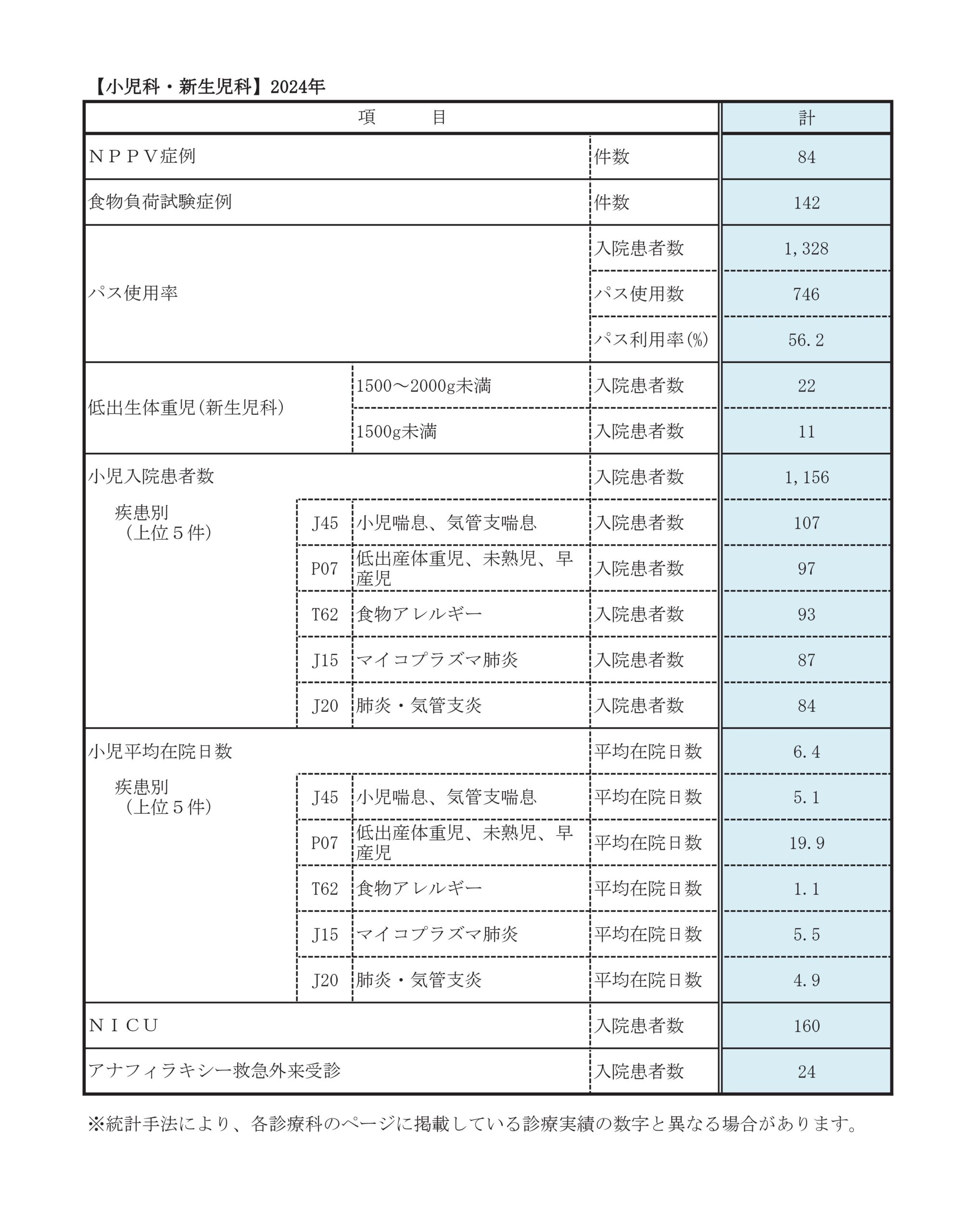

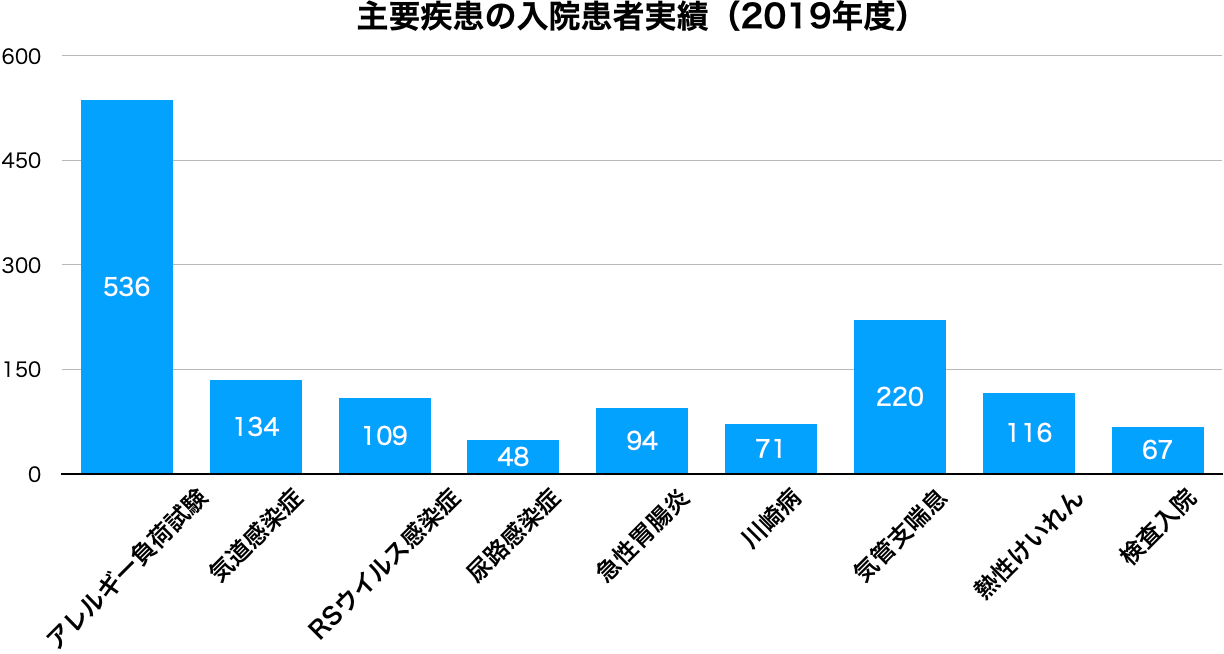

診療実績

診療科別統計

主な疾患・治療法

小児アレルギー・免疫疾患

気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー、自己免疫疾患、自己炎症疾患、免疫不全症などの診療をおこなっています。

食物負荷試験

疾患指導

アレルゲン免疫療法

生物学的製剤

昨今、小児のアレルギー領域でも生物学的製剤(生物から産生されるタンパク質を用いた薬剤)による治療が広がっています。当院でも生物学的製剤を用いて重症の気管支喘息やアトピー性皮膚炎などを治療し、治療効果を得られています。

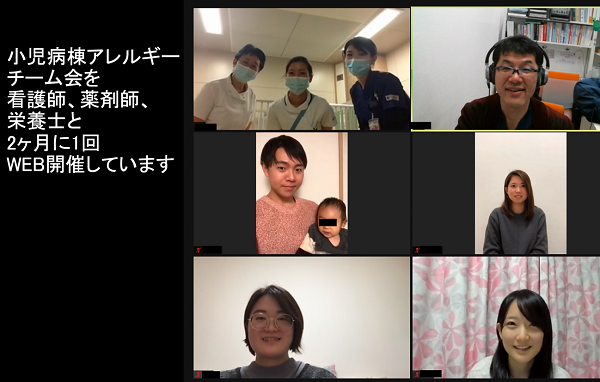

アレルギーカンファレンス

アレルギーチームの医師によるカンファレンスや、多職種でのカンファレンスを定期的に行っています。当院の皮膚科医も参加しており、治療方針の確認や最新の知見の共有、診療の質を高めるためのディスカッションをおこなっています。

医療連携

アレルギー診療を学びたい医療者の研修も学閥を問わず多く受け入れています。また、兵庫県アレルギー疾患対策拠点病院として、研修会を開催したり、兵庫県内のアレルギー診療均てん化活動戦略の立案実行に深く関わったりしています。

起立性調節障害・睡眠障害

少子化が進行する中で増加しているのが起立性調節障害です。睡眠リズムの乱れから不登校につながり大きな社会問題となっています。当院では小児の起立性調節障害や睡眠障害に対して、2週間の入院の中で生活リズムの再建を目指した「生活サイクル改善プログラム」をおこなっています。

小児感染症

感染症分野では抗生剤の適正使用に留意し、必要十分な治療を行うように心がけています。呼吸器感染症、消化器感染症、髄膜炎、溶連菌感染症、化膿性骨髄炎・関節炎、敗血症、不明熱などさまざまな感染症を取り扱っています。隔離が必要な患者も引き受けています。COVID19感染症については、5類感染症になるまでの4年間で216例の入院を受け入れました。

循環器疾患

川崎病(および心合併症)、心雑音や心電図異常の精査、不整脈、心筋症、高血圧、高コレステロール血症などの診療をおこなっています。さらにQT延長症候群などの致死的となりうる不整脈の遺伝子診断もおこなっています。

内分泌疾患

糖尿病、成長ホルモン欠損性小人症、尿崩症、種々の甲状腺機能異常、思春期早発症などの診療をおこなっています。成長ホルモン分泌不全や副腎皮質機能低下、思春期早発症が疑われる症例には、内分泌負荷試験をおこなっています。

新生児疾患

NICU・GCUでは、下記のような疾患の治療をおこなっています。

低出生体重児

2500g未満で出生した赤ちゃんを低出生体重児といいます。体重が小さく生まれた赤ちゃんは、体温や栄養状態が不安定で、出生後慎重に経過観察する必要があります。

早産児

37週未満で出生した赤ちゃんを早産児といいます。赤ちゃんの在胎期間(在胎週数)が早いほど未熟性が強くなり、集中治療が必要になります。

新生児呼吸器疾患

赤ちゃんはお母さんのおなかの中から出て初めて自分の肺を使って呼吸をします。その切り替えにうまく対応できず、様々な呼吸障害を起こすことがあります。

新生児仮死

呼吸や心臓などの機能が悪く、赤ちゃんの体に十分な酸素と血液が供給されず、全身ぐったりとした状態で生まれてくる赤ちゃんを新生児仮死といいます。重症新生児仮死で出生した場合、脳を保護し、できるだけ後遺症を残さないようにするための治療(脳低温療法)をおこなうことがあります。

臨床研究

臨床研究の実施に関するお知らせ

現在小児科では、下記の臨床研究を実施しています。これらの研究では、患者さんの日常診療で得られたデータ(情報)を利用させていただきます。研究の計画や内容などについて詳しくお知りになりたい方、その他ご質問がある方は、「問い合わせ先」へご連絡ください。ご自身のデータが研究に利用されることについて異議がある場合は、情報の利用や他の研究機関への提供をいつでも停止することができます。

| 研究課題名 | 説明文 (PDF) |

| HIV感染妊婦から出生した児の実態調査 | |

|---|---|

| 抗体エピトーププロファイリング技術による、アレルギー患者の層別化 | |

| ドクターカーで搬送されたアナフィラキシーの小児患者を対象とした後方視的観察研究 | |

| ベンチマークドーズ法を利用した食物経口負荷試験の結果予測方法の開発と診断支援アプリケーションの操作性調査

|

|

| ナッツ類アレルギーの診断における新規アレルゲンコンポーネントの臨床的有用性の検討 | |

| 本邦で診断された自己炎症性疾患の臨床情報に関する全国調査 | |

| 川崎病初期治療における中用量以上アスピリンとアスピリン不使用との治療成績比較:後向き観察研究 | |

| 食物アレルギーにおけるIgD・IgG4抗体の役割の検討 | |

| 血液型不適合性黄疸に対するガンマグロブリン製剤投与の実態調査 | |

| 小児への皮下免疫療法における治療効果と免疫応答の関連についての観察研究 | |

| 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会突然死調査委員会研究事業(委員長:神戸市立医療センター中央市民病院 山川勝) | |

| 小児侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)患者から分離された肺炎球菌株の莢膜血清型分布及び薬剤感受性に関する多施設共同観察研究 | |

| 小児におけるB群連鎖球菌感染症ナショナルサーベイランス | |

| 先天代謝異常症症例の遺伝子変異を同定後、経過観察調査をおこなう研究 |

お知らせ

医師、医師を目指す方向け当科のご紹介

※本コンテンツは、医師の方を対象とし、当医療機関についての理解を深めていただけるよう作成しているものであり、一般の方を対象とする宣伝・広告等を目的としたものではありません。 はじめまして、神戸市立医療センター中央市民病院小児科の鶴田 悟(つるた さとる)と申します。

当科では各分野の高度専門医療に力を注ぎ、専門医を中心に各職種との連携を重視したチーム医療を行っております。今回はその取り組みについてご紹介いたします。診療でお困りのこと、先生方の担当患者さんでご紹介を検討されている場合など、ぜひご相談ください。

小児科 部長

当院の小児科について

当院は神戸市の南、ポートアイランドにある768床の総合病院で、小児科は主に小児の急性期疾患、新生児疾患を対象に医療を行っています。

小児科病棟29床、新生児センター(NICU9床、GCU12床)を有し、年間入院数はおおむね一般小児1,500名、病的新生児300名前後となっています。小児科部門・新生児科部門を併せてスタッフ13名、専攻医5名の18名体制で小児救急とNICUで24時間対応できる体制をとっています。

小児救急にも積極的に取り組んでおり、地域の先生とホットラインで直接ご相談いただける体制をとっており、24時間365日受け入れ可能となっています。

具体的な利用方法につきましては当院地域医療連携センター(代表:078-302-4321)までご連絡ください。

(※ホットラインは地域の医療機関の先生方と当院小児科医との直接の連絡用となっており、患者さんやその家族からのご相談には対応していません)

また、若手の教育にも力を入れており、小児科専門医としての十分な知識と技術を習得できるように独自の小児科専攻医育成プログラムに従って指導・教育しています。

新型コロナウイルス流行により全国的に小児科は受診控えに加え予防接種や健診のスケジュールの遅れ、さらに長期の自粛、行動制限による家庭内虐待増加など多くの問題を抱えています。

当院でも成人中心に多数のCOVID-19の患者さんを受け入れていますが、一般の患者様にも安心して受診していただけるように感染対策には十分配慮して対応しています。また、地域の行政や他の小児医療機関と協力して小児医療に歪みができないよう、努力したいと考えています。 小児科は対象となる年齢層の患者さんに対して総合的な医療を行う診療科ですが、当科の特徴となる各分野について下記に責任者より紹介してもらいました。

また、若手の専攻医から当科の小児科専門医育成プログラムを紹介してもらっていますので、小児科専門医をめざす初期研修医の先生方は是非当科のプログラムを検討してください。病院見学も大歓迎ですので連絡お待ちしています。

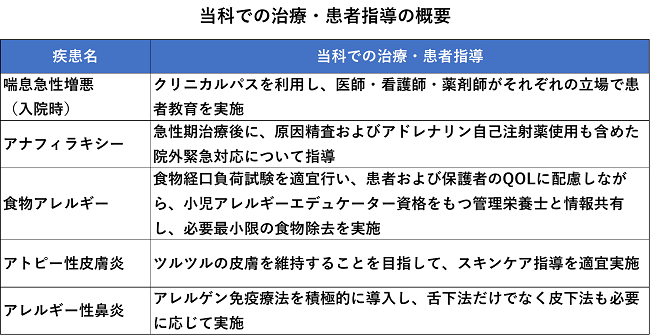

患者指導に力を入れるアレルギー部門

国民の半分が何らかのアレルギーを持っていると言われる現代において、小児期にアレルギーへの適切な対処法を身につけておくことは、その後のその患者さんの人生を大きく左右します。当院は兵庫県アレルギー疾患医療拠点病院として地域のアレルギー診療に貢献しています。

急性期病院のため、入院患者は喘息急性増悪やアナフィラキシーが多いですが、全てのアレルギー疾患に対応可能です。多職種で患者指導にも力を入れており、診療ガイドラインに準じた標準治療を地道に行うことを心がけています。

食物アレルギーは乳児期から食物経口負荷試験を行い必要最小限の除去指導を行い、早期除去解除を目指します。軽症から重症まで対応可能ですので、お気軽にご紹介いただければ幸いです。特に1歳の誕生日の時点で完全除去を要するような場合は是非ご紹介ください。

アドヒアランス不良含めたコントロール不良な喘息やアトピー性皮膚炎の患者さんには、疾患自己管理できるように患者教育を繰返し行います。生物学的製剤導入も可能です。

舌下免疫療法で副作用が強く続けられない患者さんには、導入を工夫したり皮下法で導入したりしてアレルゲン免疫療法を導入しておりますので、アレルギー疾患でお困りの患者さんがいらっしゃいましたら、気軽にご紹介ください。

また、アレルギー性鼻炎で勉強に集中できなかったり睡眠障害があったりする患者さんも是非ご紹介ください。ある程度安定された患者は基本的には逆紹介させていただきますので、宜しくお願いします。

早期診断から予後のフォローまで手厚い循環器部門

神戸市では1972年に学校心臓検診が開始されました。当科は一斉検診導入時から神戸市教育委員会・兵庫県予防医学協会と連携を取りながら心疾患の正確な診断と適切な管理に努め、学校管理下突然死の防止に注力してまいりました。現在も年間約50人の二次検診抽出者の診断・管理を行っています。

学校検診と並び、胸痛、動悸、失神などの原因精査は致死的心疾患の重要な診断機会となります。当科では心エコー検査、トレッドミル検査、24時間心電計に加えて、1週間記録可能な長時間ホルター心電計により、診断パフォーマンスの向上に努めています。また遺伝性不整脈や家族性脂質代謝異常については、専門機関の協力のもと積極的に遺伝子検査を行い、患児の管理・治療のみならず、家族内未診断患者の検索に努めています。

若年突然死の原因となる心疾患は、運動制限や投薬、学校現場体制整備によるCPR・AED発動促進、家庭内AED設置など、適切な管理を行うことによってイベント回避・救済の可能性があり、当科では検診後予防介入中の心室細動無後遺症救命例を過去5例経験しています。軽い胸痛や短時間の動悸の様な一見すると些細な症状であっても、イベント発生前の診断機会となりますので是非ともご紹介ください。 川崎病に関しては神戸市内を中心に広い範囲から患者さんをご紹介いただいており、入院数は年間50〜60人に上ります。初回ガンマグロブリン投与は平均5.0病日に行われ、病日や不応リスクを鑑みてステロイドを併用しています。

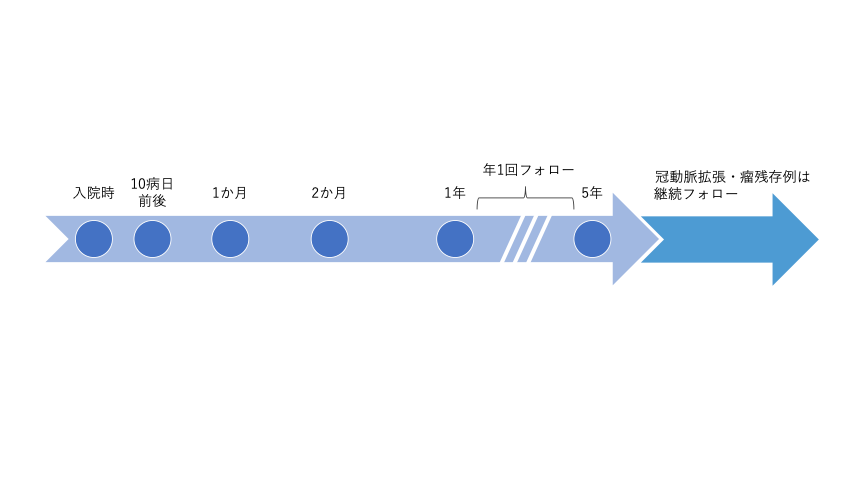

川崎病の最重要アウトカムである冠動脈合併症については、休日・夜間入院であっても迅速に評価を行い遅滞なく治療を開始できる体制です。

「川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン」に沿って全例に対して入院時、10病日前後に加え必要時、退院時、発症後1ヶ月・2か月時点および発症後5年まで年1回、循環器科担当医が心エコー評価を行っています。

川崎病主要症状が2-3症状程度しか見られず、速やかに自然解熱した不全例あるいは疑い例についても、複数回の冠動脈評価を施行しています。治療不要な不全例・疑い・軽症例であっても、心エコー評価目的にご紹介ください。

あらゆるハイリスクケースに対応する新生児部門

当院の新生児センターは、NICU(新生児集中治療室)9床、GCU(新生児回復室)12床からなる新生児センターです。兵庫県周産期医療ネットワークの一員として、主に神戸市医療圏産科施設からの母体・新生児搬送に対応しています。救命救急センター併設総合病院の中にあって、産科、MFICU(母体胎児集中治療室)とともに総合周産期医療センターを構成し、切迫早産、異常妊娠・分娩などの産科合併症母体や内科・外科合併母体(心血管疾患、免疫血液疾患、腎疾患、感染症など)からのハイリスク出産から出生する児に対して、母体・胎児医療の延長線上にある新生児医療に取り組んでいます。

また、母親あるいは両親とも精神疾患をかかえているメディカルハイリスクや若年出産や未受診妊婦の飛び込み出産などのソーシャルハイリスクのケースなど他院では受け入れが困難な母体から出産した児などの対応も行っています。当総合周産期センターでは、年間約800人の方が分娩され、そのうち、約300例の新生児が新生児センターへ入院しています(新生児搬送は年間約20例程度)。

当科の小児科専門医育成プログラムについて

当科では専攻医が主治医となり、主体的に診療を行なっています。また一般外来や救急外来でも豊富な症例をもとに多くの経験を積むことができます。特に当院の救急外来はER型救急医療であり、1次から3次まで多彩な症例を診療する機会に恵まれています。スタッフの先生方にご指導をいただきながら、多くの経験や学びを得る日々が自身の糧となっています。

また臨床診療のほか、スタッフの先生方からのレクチャーや、専攻医が担当するレクチャー、救急小児疾患シミュレーション、輪読会なども定期的に行い、学びを日々の診療に還元できるよう努めています。他にも兵庫県立こども病院と兵庫県立尼崎総合医療センターと合同で勉強会を行ったりしています。

専攻医の担当するレクチャーは、自分自身の経験した症例をまとめ、学んだことをアウトプットできる場となっており、疾患や病態への知識がより強く定着していることを実感できます。

今年度は新型コロナ感染症のため激動の年となりましたが、当院で経験できたことはとても鮮明に焼きつき、一生忘れることのできない一年間となりました。

当科での研修に興味を持っていただける方はぜひ一度見学にいらしてください.一緒に働けることを楽しみにお待ちしております!

先生方へのメッセージ

新型コロナ流行により学会・研究会も中止になったりオンラインになることで残念ながら地域の先生方と直接お話しできる機会が減っています。自粛ムードの中で育児に不安を抱えたご両親が気楽にかかりつけの先生方に相談することも難しくなってきています。こういった状況の中で小児医療を後退させないために今まで以上に積極的に地域の医療機関・健康福祉機関との連携が必要であると考えています。ご協力よろしくお願いします。